Медицина

I

Медицина

Медицина — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и процессы жизнедеятельности организма человека в норме и при патологии; факторы природной и социальной среды в аспекте их положительного или отрицательного влияния на состояние здоровья людей; собственно болезни человека (их причины, механизмы возникновения и развития, признаки), а также возможности использования различных физических, химических, биологических факторов и технических устройств для предупреждения, обнаружения и лечения заболеваний. На этой основе разрабатываются рекомендации по наиболее рациональному образу жизни, режиму труда и отдыха, питанию; меры, обеспечивающие оптимальные гигиенические условия жизни, безопасные условия труда, рациональное воспитание, а также методы выявления, средства профилактики и лечения различных болезней.

Таким образом, круг интересов М. охватывает все стороны жизни человека, что фактически превращает современную М. в систему научных знаний о здоровье и болезнях человека, о значимых для здоровья условиях его индивидуальной и общественной жизни, в которой биологическое и социальное выступают в диалектическом единстве. Социальные факторы влияют на уровень здоровья и физического развития населения, нередко играют роль пускового механизма (обязательного или дополнительного условия) возникновения и развития того или иного патологического процесса. Биологические последствия воздействия неблагоприятных факторов социальной среды во многом определяются состоянием организма: в одних случаях организм средствами биологической защиты полностью нейтрализует или значительно ослабляет их патогенное действие, в других — неблагоприятные социальные условия создают возможность для реализации имеющейся предрасположенности к болезни или проявлений функциональной неполноценности организма. Благоприятные социальные условия, положительно влияя на состояние здоровья отдельных людей и населения в целом, способствуют увеличению продолжительности жизни и активной трудоспособности, снижению заболеваемости и смертности, предупреждению возникновения и даже ликвидации опасных заболеваний.

Медицинская деятельность, направленная на предупреждение болезней, спасение жизни человека и убавление его от страданий или облегчение их, является непосредственным воплощением гуманистических идей: она призвана служить здоровью и счастью людей. Тысячелетиями вырабатывались гуманистические принципы М., согласно которым лица медицинской профессии не имеют права причинять вред здоровью человека, обрекать больного на гибель, использовать его бедственное положение в целях обогащения.

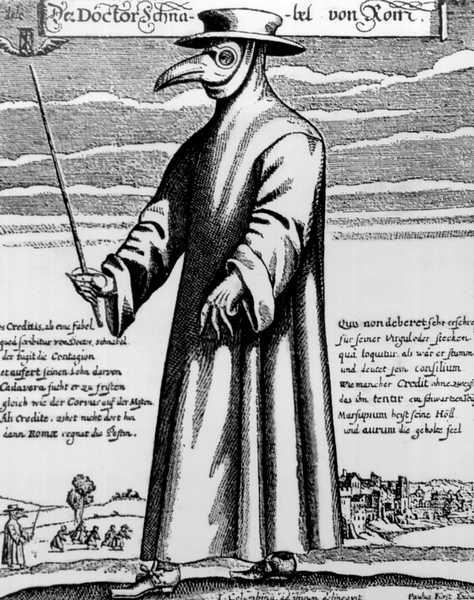

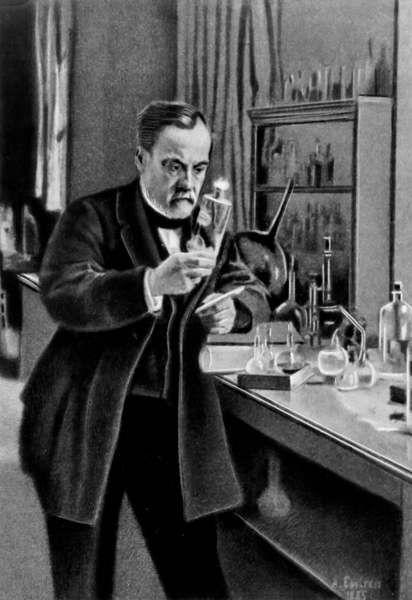

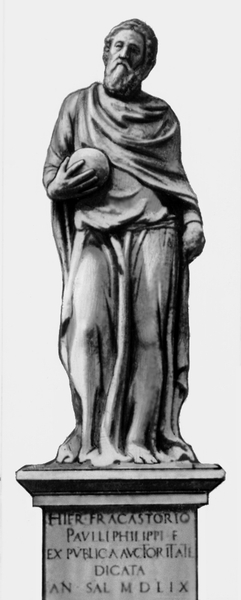

Общеизвестно, что характер и содержание медицинских представлений и медико-гигиенической деятельности зависят от уровня экономического развития общества, господствующего мировоззрения, состояния культуры, естествознания и техники. Уровень экономического развития общества определяет и основной тип патологии. Так, для древних цивилизаций и феодального общества характерно преобладание инфекционных болезней, распространение которых нередко принимало) форму эпидемий и пандемий. Врачи древности, эпохи Возрождения и Нового времени уделяли много внимания изучению клиники, причин возникновения и распространения эпидемических болезней, поискам средств их лечения, разработке противоэпидемических мероприятий. Однако лишь с развитием торговли и капиталистического производства, ростом экономического потенциала общества и заинтересованности в сохранении рабочей силы возникли реальные возможности для осуществления систематических противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. В результате в экономически развитых странах ведущее место в структуре заболеваемости и смертности с первой четверти 20 в. занимают сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, травмы, болезни органов дыхания и нервно-психические расстройства, тогда как заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями резко снизилась.

С развитием промышленности стал распространяться новый тип патологии — профессиональные болезни, связанные с неблагоприятным воздействием на организм различных физических и химических факторов промышленного производства. Начиная с 17 в. исследования в области профессиональной патологии и гигиены труда приняли систематический характер. Одной из ведущих проблем медицины 20 в. стали аллергические болезни, распространение которых связывают с широким внедрением в быт и производство большого количества разнообразных химических веществ и соединений, особенно искусственного происхождения, а также с загрязнением окружающей среды промышленными выбросами. Естественно, что тематика научных исследований и направленность практической медико-гигиенической деятельности в различных странах мира определяются прежде всего преимущественным типом патологии. Так, усилия медицинской науки и национальных служб здравоохранения развитых стран направлены, в первую очередь, на решение проблем кардиологии, онкологии, неврологии, психиатрии, охраны окружающей среды и связанных с ними теоретических, клинических, гигиенических и организационных вопросов М., а службы здравоохранения развивающихся стран сосредоточивают внимание на проблемах борьбы с инфекционными и паразитарными болезнями.

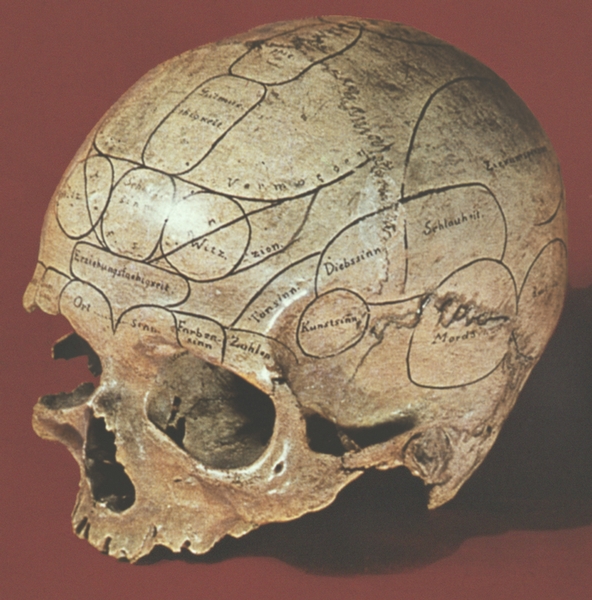

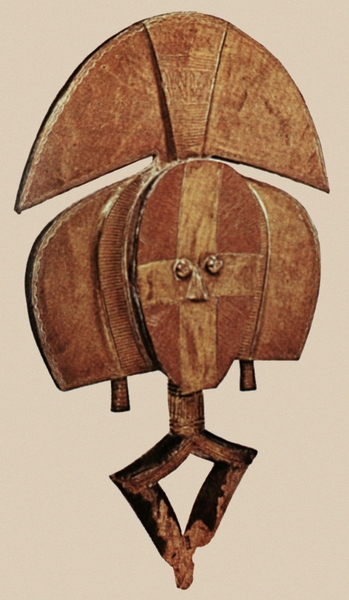

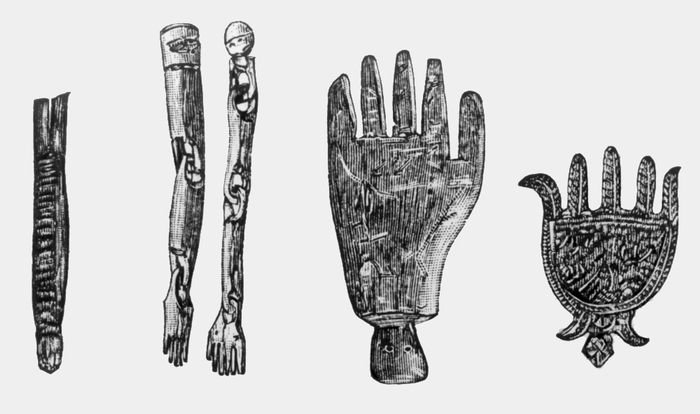

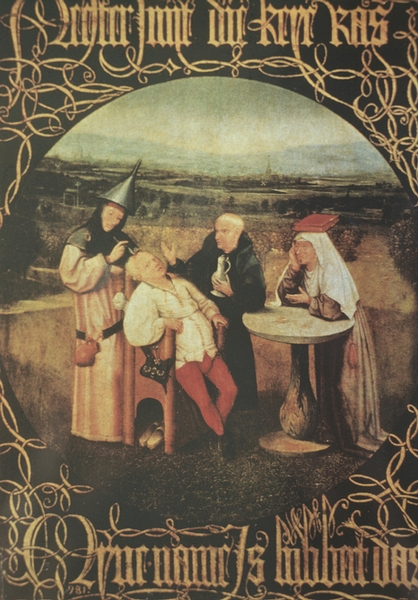

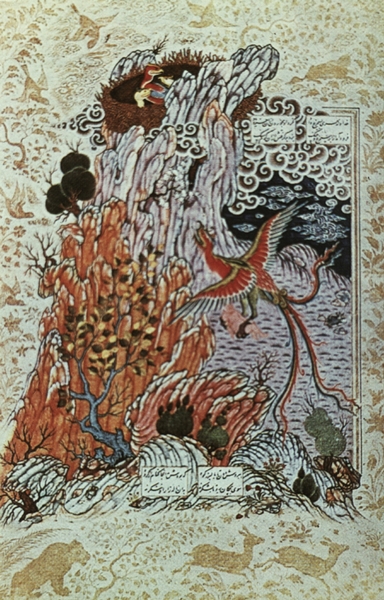

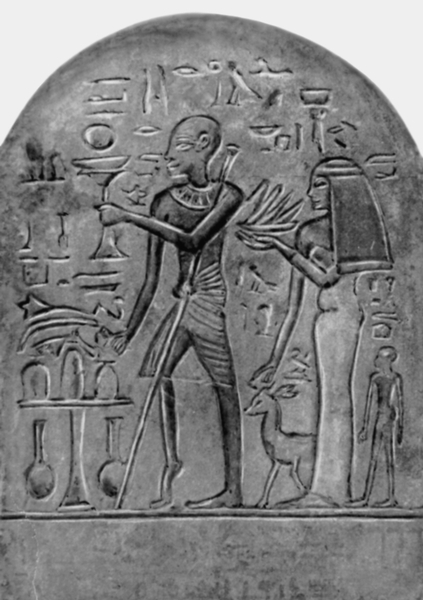

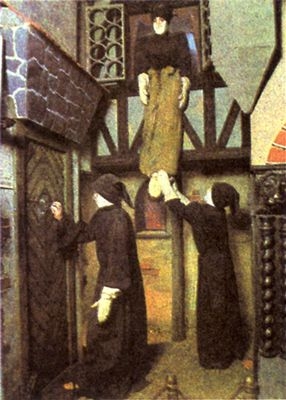

Экономический строй общества воздействует на состояние медицинской науки и практики как непосредственно, так и через господствующую идеологию и культуру. Господствующее мировоззрение формирует и определяет содержание естественнонаучных и медицинских представлений, соответствующих им форм и приемов практической медицинской деятельности. Так, наивным фантастическим представлениям древнего человека, наделявшего сверхъестественными свойствами различные неодушевленные предметы (фетишизм), соответствовала вера в их влияние на здоровье, в способность вызвать болезнь и исцелить от нее. Пережитки фетишизма (вера в амулеты, талисманы) долго сохранялись как атрибут более сложных религиозных представлений. Целительным свойствам таких предметов, «показаниям» к их применению, способности амулетов и талисманов охранять своих владельцев от болезней врачи древности и средневековья посвятили многочисленные трактаты. На стадии доклассового общества появилась вера в духов и демонов, влиянию которых на человека или вселению в него приписывалось возникновение болезни. На основе этих представлений возникла так называемая демонологическая медицина, разработавшая систему обрядовых действий, направленных на изгнание «духов болезни», а также систему мистических взглядов на причины и условия их вселения. Демонологические представления о причинах возникновения болезней в форме «гнева богов», «наказания за грехи» или «дьявольского наваждения» сохранялись в М. при идеологическом господстве всех религий, а молитва, пост и покаяние вплоть до 18 в. даже в развитых странах считались необходимым дополнением к рациональным врачебным назначениям.

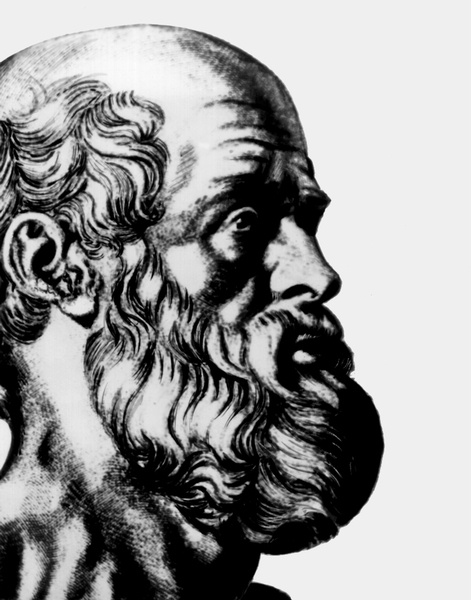

Идеология политеизма, рассматривавшая пантеон богов как целостную систему, и идея всеобщей одушевленности материи (гилозоизм) послужили основой для натурфилософских и космогонических теорий, исходящих из представлений о единстве мира, возникшего и существующего в результате взаимодействия ограниченного числа противоборствующих стихий или элементов. На основании этих представлений развилось гуморальное учение о четырех соках организма, которые находятся в постоянном движении, то борясь, то поддерживая друг друга, и от характера смешения которых зависят состояния здоровья и болезни. Стихийный материализм и диалектические идеи, содержащиеся в космогонических теориях древнегреческих философов, определили материалистическую направленность школы Гиппократа, его представления о целостности организма, учение об этиологии, основанное на признании материальной причины болезни, использование исключительно рациональных средств и приемов в терапии и т.п.

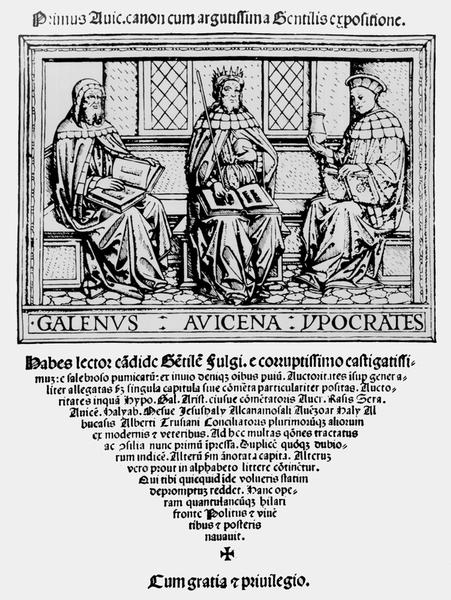

Идеология феодализма (монотеистические религии) с присущим ей догматизмом, верой в бессмертие души, замкнутой концентрической картиной мира послужила основой для схоластической медицины средневековья с ее пренебрежительным отношением к чувственному познанию, заменой опыта приверженностью традициям и книжным авторитетам, склонностью к формальной систематизации, отвлеченному теоретизированию, а также для возрождения и развития астральных и магических представлений. Благодаря этому стало возможным превращение учения Галена, хотя и сыгравшего важную роль в развитии М., но методологически непоследовательного, в галенизм — систему догматических анатомо-физиологических положений, господствовавших в теоретической М. на протяжении тысячелетия.

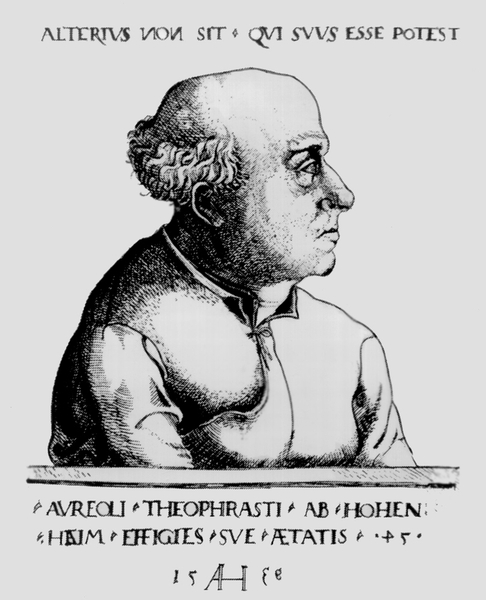

Потребности развивающегося капиталистического производства обусловили возникновение опытного знания. Чисто религиозное представление сменяется идеологией механистического материализма, на базе которой развиваются механистические представления о жизнедеятельности и патологии человека, наиболее ярко проявившиеся в физиологии Р. Декарта, деятельности ятромехаников, концепции Ж. Ламетри о «человеке-машине». Одновременно как результат неудовлетворенности ограниченностью и метафизичностью механицизма получают развитие дуалистические медицинские теории: учение об археях И. Ван-Гельмонта и других ятрохимиков, анимизм Г. Шталя, системы Ф. Гоффманна, У. Куплена, Дж. Броуна и другие идеалистические представления, наиболее влиятельным из которых в 18 в. стал витализм.

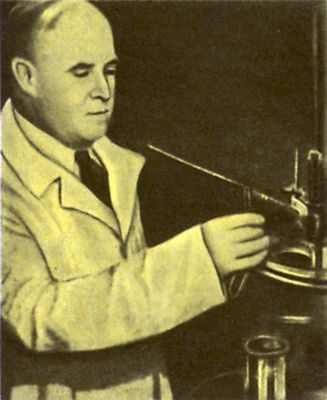

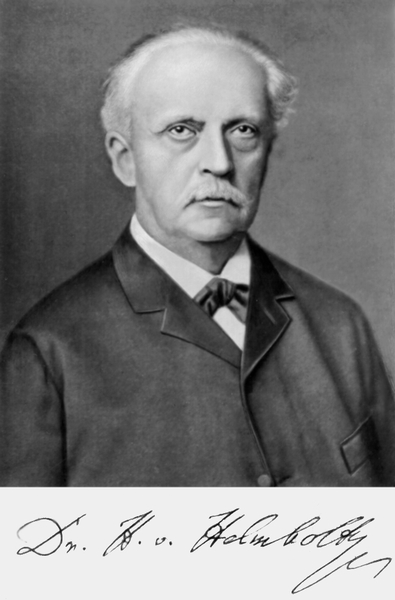

Естествознание — основа медицины. Естественные науки вооружили М. экспериментальными и теоретическими данными о закономерностях развития процессов, происходящих в природе и в организме человека, а также объективными методами исследования. Так, учение об электричестве послужило основой для возникновения и развития электрофизиологии, разработки и внедрения существующих методов электродиагностики, электролечения. Достижения гидростатики, гидродинамики и реологии создали условия для изучения процессов гемодинамики и микроциркуляции, позволили получить важные для практической М. сведения о механизмах возникновения и возможностях диагностики различных гемодинамических нарушений. Результаты исследований в области оптики послужили основой создания физиологической оптики, являющейся, в свою очередь, теоретической базой для современной офтальмологии. В результате открытия и изучения различных видов ионизирующего излучения М. обогатилась методами лучевой диагностики и терапии. На основе достижений генетики, биологической химии и молекулярной биологии выявлены дефекты в молекулах белков и аминокислот, лежащие в основе возникновения ряда наследственных болезней.

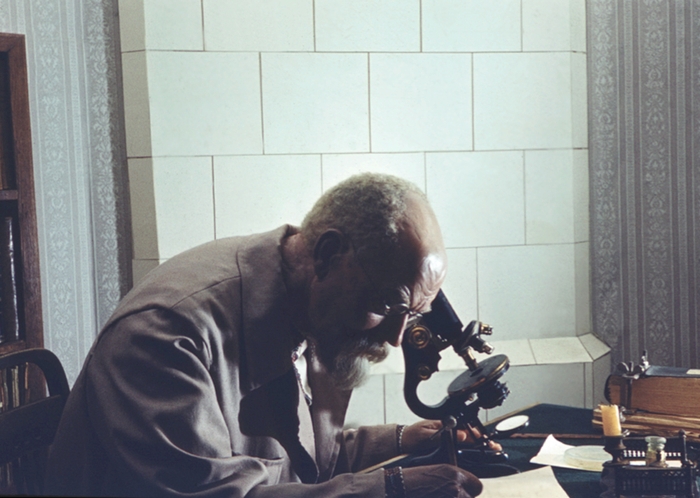

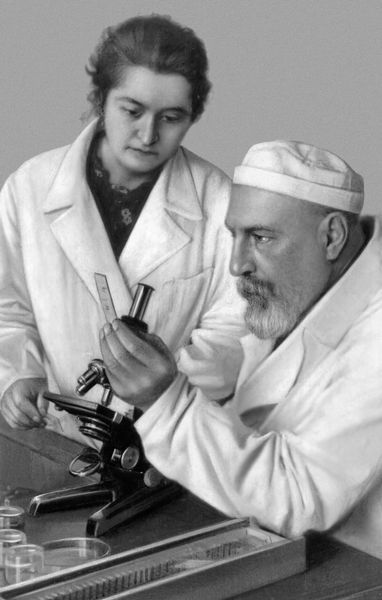

По мере расширения и углубления знаний об интимных механизмах жизнедеятельности, процессах возникновения и развития патологических изменений в организме все большее значение для медико-биологических исследований, диагностики и лечения приобретают технические средства. Общеизвестна роль микроскопии в возникновении и развитии гистологии, патологической анатомии, бактериологии и других основополагающих медико-биологических наук. Усовершенствование оптических систем микроскопов, микроскопической техники, особенно создание электронного микроскопа, позволили изучить строение биологических объектов на молекулярном и субмолекулярном уровнях, наблюдать нарушения, обусловливающие возникновение и развитие патологических процессов.

В современных условиях научно-техническая революция оказывает огромное преобразующее влияние на М. Достижения техники чрезвычайно расширили возможности исследования организма здорового и больного человека, привели к созданию принципиально новых путей и методов диагностики и лечения. На основе использования электроники разработаны и применяются новые методы регистрации и управления функциями органов и систем (например, электростимуляция позволяет управлять ритмом больного сердца). Аппараты искусственной почки, искусственного дыхания, искусственного кровообращения выполняют функции соответствующих органов и систем, например во время операций на сердце или при острой почечной недостаточности. Активно развивается медицинская кибернетика. Особое значение приобрела проблема программирования дифференциальных признаков болезней и использования ЭВМ для постановки диагноза. Применение ультразвука обогатило М. новыми методами диагностики состояния плода, эхоэнцефало- и эхокардиографии, хирургического лечения поражений костной системы. Технический прогресс сопровождается созданием новых отраслей медицины. Так, полеты человека на космических кораблях привели к развитию космической М. как самостоятельного научно-практического комплекса.

По мере накопления знаний о строении, функциях и патологии отдельных органов и систем, о диагностических признаках, способах профилактики и лечения отдельных болезней происходил процесс дифференциации М., выделения самостоятельных разделов и медицинских специальностей. Неизбежность этого процесса определяется стремительным ростом объема знаний как в области фундаментальных медико-биологических наук (морфология, физиология, биохимия, генетика и др.), так и в сфере диагностики и лечения заболеваний, что требует от врача глубокого изучения предмета своей специальности и овладения многими техническими приемами диагностики и лечения. В этом отношении дифференциация М. сыграла и продолжает играть положительную роль, способствуя более глубокому и детальному изучению отдельных проблем М. Однако продолжающееся расчленение когда-то единой М. имеет и свои отрицательные стороны. Одна из них — это известная разобщенность, фрагментарность общетеоретических представлений, ослабление внимания к принципиальным вопросам общей патологии и другим проблемам, которые необходимо разрабатывать не столько в прикладном, сколько в принципиальном, стратегическом плане. Все более узкая специализация и технизация М., отрыв отдельных медицинских специальностей друг от друга выдвигают на передний план проблему сохранения единства медицины, которая в современных условиях решается с помощью медицинского образования, программно-целевого объединения научных исследований, а также массового выпуска научно-справочных и энциклопедических трудов общемедицинского профиля.

Вполне удовлетворительной классификации медицинских знаний до настоящего времени не создано. Согласно наиболее принятой из них, М. как область научных знаний условно подразделяют на три группы: медико-биологические дисциплины, клинические дисциплины; гигиена, микробиология, эпидемиология и другие дисциплины преимущественно медико-социального и гигиенического характера.

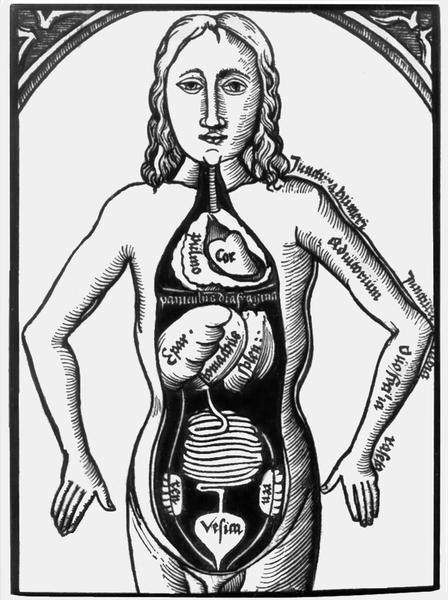

Медико-биологические дисциплины выходят за рамки собственно М. и в основном являются частью соответствующих биологических наук. К ним относятся анатомия человека, гистология; цитология, изучающие нормальное строение тела человека (на любом уровне — от организменного до молекулярного); физиология, которая исследует функции здорового организма, патология, изучающая закономерности возникновения, развития и течения болезненных процессов, которая в свою очередь, делится на патологическую анатомию и патологическую физиологию. Химические и физические стороны физиологических и патологических процессов — предмет изучения биохимии и биофизики. Фармакология и токсикология исследуют влияние на организм лекарственных средств и различных токсических веществ. В эту же группу входят медицинская микробиология (бактериология и вирусология) и паразитология. изучающие возбудителей инфекционных болезней: медицинская генетика, которая исследует явления наследственности и изменчивости в их связи с патологией человека.

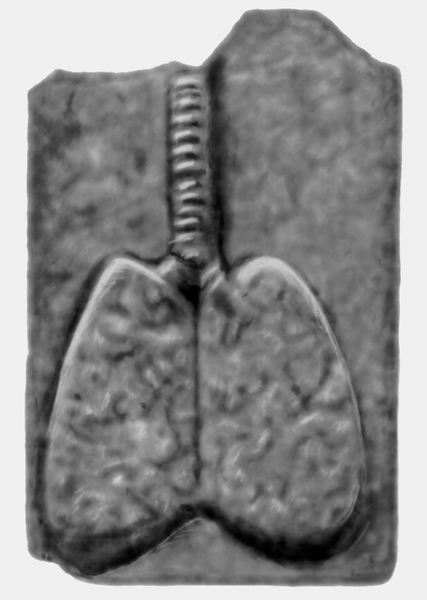

Группа клинических дисциплин, изучающих болезни человека, методы их распознавания, лечения и предупреждения, особенно обширна. Она включает терапию (внутренняя медицина, внутренние болезни), разделами которой являются кардиология, ревматология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, гематология; инфекционные болезни, клиническую эндокринологию, гериатрию, педиатрию, невропатологию, психиатрию, дерматологию и венерологию, курортологию, физиотерапию и лечебную физическую культуру, медицинскую радиологию, рентгенологию, стоматологию, акушерство и гинекологию, хирургию, травматологию и ортопедию, анестезиологию и реаниматологию, онкологию, урологию, офтальмологию и т.д.

Группа медико-социальных и гигиенических дисциплин, изучающих воздействие окружающей среды на организм и меры улучшения здоровья населения, включает социальную гигиену и организацию здравоохранения, общую гигиену, гигиену детей и подростков, гигиену питания, труда, коммунальную, радиационную гигиену, эпидемиологию, медицинскую географию и т.д.

Условность приведенной выше классификации медицинских дисциплин подчеркивается следующими моментами: социальные аспекты свойственны любой медицинской дисциплине; традиционный для медико-биологических дисциплин экспериментальный метод исследования давно вошел в практику клинических и гигиенических дисциплин; микробиология, отнесенная к третьей группе, тесно связана с эпидемиологией, служит научной основой многих профилактических мероприятий и с равным правом может быть включена в группу медико-биологических дисциплин. Не укладываются в рамки указанных групп такие научно-практические комплексы, как поенная медицина, авиационная и космическая медицина, спортивная медицина и др.

Являясь одной из древнейших областей общественной практики. М. прошла долгий путь развития, накапливая и обобщая практический опыт, аккумулируя и используя достижения естественнонаучной и общественной мысли. Каждый этап развития М. характеризуется новыми теоретическими представлениями, клиническими наблюдениями, практическими навыками, а также расширением арсенала средств диагностики, предупреждения и лечения болезней. Даже в средние века в период господства догматических представлений об окружающем мире, строении и функциях человека, когда развитие естественнонаучной мысли преследовалось, продолжалось накопление М. позитивного опыта (в области хирургии, инфекционной патологии, в проведении противоэпидемических мер, организации больничного дела). Т.о., история медицины — процесс непрерывного и прогрессивного развития и накопления знаний о строении и функциях человеческого организма. болезнях человека и практических навыков по их обнаружению, предупреждению и лечению. Этот процесс продолжается и в наше время. Находясь в зависимости от уровня культуры, М. в течение тысячелетий развивалась преимущественно в так называемых очагах цивилизации, причем упадок или гибель той или иной цивилизации не означал утраты медицинских приобретений и опыта. Преемственность составляет одну из важнейших черт исторического развития медицины. В новых исторических условиях и на основе новых культурных, национальных и религиозно-философских традиций опыт прошлого пересматривался и дополнялся. И в этом отношении история М. свидетельствует о том, что все народы мира внесли в сокровищницу медицинских знаний определенный вклад, способствовали построению величественною здания современной медицины.

Возникновение медицины и ее развитие в первобытном обществе

Эпоха, условно называемая первобытнообщинным строем, — наиболее продолжительный период в истории развития человеческого общества. Именно в этот период происходило формирование человеческого коллектива и человека как биологического вида, становление производства и производственных отношений, общественного бытия и общественного сознания, зародились нравственные и этические понятия, первые примитивные представления об окружающем мире, начался процесс накопления и передачи опыта, положивший начало ремеслам, искусствам, образованию и науке. Согласно современным представлениям в выделении человека из мира животных и возникновении человеческого общества на месте зоологического объединения ведущую роль сыграл труд. При этом человеческое общество возникло не сразу с изготовлением первых орудий труда. Этому предшествовал длительный период, в течение которого одновременно и параллельно проходился формирование человека (антропогенез) и человеческого общества (социогенез). Период формирования человеческого общества связан не только с совершенствованием орудийной деятельности, но и с преодолением, обузданием зоологического индивидуализма. Последнее имело решающее значение для сплочения коллективов «формирующихся людей», было движущим механизмом социогенеза, обеспечившим коллективный труд и распределение. Восстановление последовательности, внутренней логики и конкретных условий возникновения и развития человека и человеческого общества (антропосоциогенез) стало возможным благодаря обобщению огромного фактического материала, включающего данные таких наук, как археология, антропология, этнография, эволюционная морфология, генетика, зоология, зоопсихология, экология, история первобытного общества, фольклористика, политическая экономия, психология, языковедение и др.

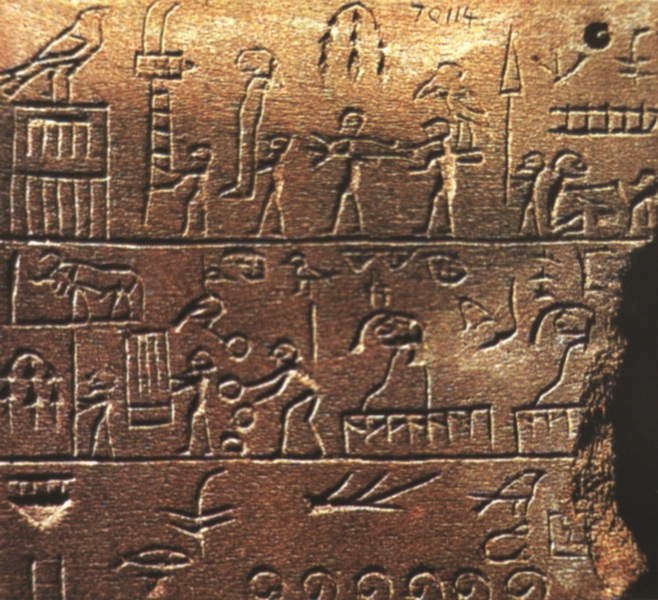

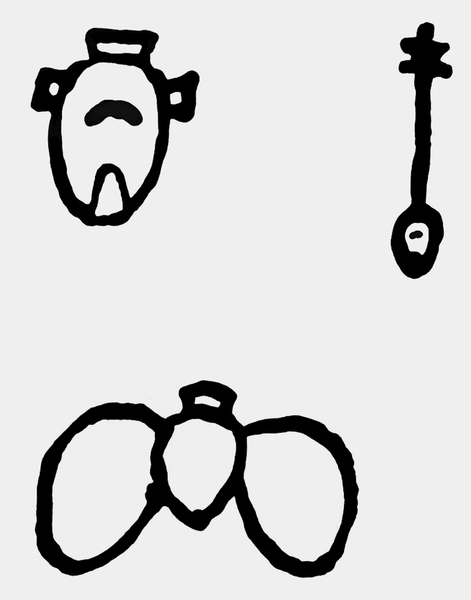

Современные данные об этапах развития первобытного общества позволяют уточнить наши представления о времени и источниках возникновения медицины, а также о характере медицинской деятельности в самые ранние периоды истории человечества. Отдельные факты, явления или представления медико-гигиенического характера реконструируются на основе археологических находок орудий труда, предметов бытового обихода, остатков жилищ, поселений, погребений, предметов изобразительного искусства (статуэтки, изображения животных и людей, амулеты, идолы и др.). Источниками сведений медико-гигиенического характера могут служить памятники устного народного творчества (мифы, предания, былины, сказания, песни, поговорки, пословицы и др.), пережиточные данные народной М. (заговоры, заклинания, магические и шаманские обряды), материалы палеоботаники и палеозоологии, древнейшие документы письменности, данные этнографии — обряды и элементы медико-гигиенической деятельности народов, находившихся в недавнем прошлом на этапе доклассового развития. Вместе с тем сведения по ряду вопросов являются неполными, зачастую противоречивыми и допускают различные толкования. Поэтому в современных представлениях о первобытном этапе истории человечества, в частности о характере медико-гигиенической деятельности первобытного человека, наряду с твердо установленными положениями немало спорных и гипотетических.

Самый ранний период развития человечества был временем становления человека и общества. «Формирующиеся люди» жили в «формирующемся обществе», которое большинство советских ученых называют первобытным человеческим стадом или приобщиной. Единой датировки возникновения праобщины нет: если считать людьми презинджантропов (Homo habilis), она возникла свыше 2 млн. лет назад, если архантропов — около 1 млн. лет назад. Существует точка зрения, что праобщина возникла около 1 млн. лет назад на африканском континенте, а проникновение питекантропов в Европу произошло 900—700 тыс. лет назад.

В развитии «формирующихся людей» выделяют стадию архантропов (питекантропы, синантропы) и стадию людей неандертальского типа (палеоанропы), которые обитали в мустьерское время (100—35 тыс. лет назад). Примерно 40—35 тыс. лет назад завершились превращение палеоантропов в людей современного типа (неоантропов) и трансформация первобытного человеческого стада в родовую общину.

В первобытной истории принято выделять два переломных момента. Первый и наиболее важный из них отмечен началом орудийной и трудовой деятельности и переходом от стадии животных предшественников человека к стадии «формирующихся людей», второй произошел на грани раннего и позднего палеолита (древнекаменного века) и обусловил смену неандертальца человеком современного типа. Первый скачок ознаменовал начало антропосоциогена, второй — его завершение и установление господства социальных отношений.

Ареал расселения первых людей (архантропов) был относительно невелик и ограничивался районами с теплым климатом (Африка, Южная и Восточная Азия, Юго-Западная Европа). Условия жизни «формирующихся людей» были чрезвычайно суровыми, препятствовали физическому развитию, порождали разнообразные болезни, сокращали продолжительность жизни. Обнаруженные антропологами костные останки людей различных эпох несут следы туберкулеза, опухолей, травм, анкилозов, остеомиелита, рахита, сифилиса. Не подтверждаются мифологические данные о физическом могуществе и долголетии первых людей: продолжительность жизни первобытного человека обычно не превышала 20 лет; около 100 тыс. лет назад только один из ста доживал до 40 лет.

По образному выражению советского ученого Ю.И. Семенова, «первобытное человеческое стадо уже не было зоологическим объединением, однако оно еще не было и подлинно социальным организмом. Оно представляло собой организм социально-биологический...» С его возникновением начались обуздание животных инстинктов, борьба социального и биологического, становление социальных отношений, прежде всего первобытного коллективизма. Являясь коллективом более сплоченным, чем предшествовавшее ему стадо предлюдей, первобытное человеческое стадо, особенно в начальный период своего существования, сохраняло многие пережитки зоологического объединения. Так, неограниченный промискуитет (беспорядочные половые связи), хотя и был шагом вперед по сравнению с гаремными семьями обезьян и предлюдей, все же являлся источником постоянно возникающих на почве полового соперничества конфликтов, нарушавших производственную деятельность и нередко приводивших к уменьшению числа трудоспособных членов коллектива. Данные палеоантропологии свидетельствуют, что в стадах архантропов и даже ранних палеоантропов был распространен каннибализм. Упорядочение половых отношений было, по-видимому, одной из важных и в то же время наиболее сложных форм обуздания зоологического индивидуализма и укрепления сплоченности праобщины. Причем с введением половых ограничений связывают возникновение первых нравственных представлений.

В процессе обуздания полового инстинкта выработались многие специфические для человека сексуальные установки, к числу которых, в первую очередь, относится запрет половых сношений между родственниками. Большинство ученых отвергают точку зрения, что непосредственной причиной этого запрета было осознанное или неосознанное стремление предотвратить вредное влияние инбридинга. Однако это нисколько не уменьшает значения последствий такого запрета, контролируемого сначала внутри рода, затем религией, законодательством, нравственностью и лишь сравнительно недавно обоснованного генетикой. Подавление полового инстинкта проложило дорогу для ограничения и обуздания других проявлений зоологического индивидуализма. В частности, считается установленным, что вслед за половыми были введены пищевые ограничения, определившие относительно равномерное распределение пищевых продуктов между всеми членами стада, затем были запрещены убийства членов стада и каннибализм.

Вопрос о времени возникновения М. нельзя считать окончательно решенным. Не подлежит сомнению, что у первобытного человека существовала потребность в помощи при болезнях и травмах, однако нет достаточных оснований считать, что на первых порах существования первобытного человеческого стада к ее удовлетворению подходили сознательно. В помощи при болезнях и травмах нуждались и животные, и предлюди. Более того, у животных имеются определенные приемы самопомощи, предполагающие совершение целенаправленных преднамеренных действий (зализывание ран, отыскивание и использование различных лекарственных растений и т.д.). Такими приемами, по-видимому, владели и предлюди. Но практика животных и предлюдей — лишь борьба за выживание и самосохранение, основанная главным образом на действиях, заложенных в генетической памяти. Именно такой инстинктивный, а точнее генетически обусловленный, характер носили приемы самопомощи у животных и предлюдей. Что же касается медико-гигиенической деятельности человека, то она является формой общественной практики, основана прежде всего на осознании необходимости взаимопомощи и даже в самых примитивных случаях представляет собой комплекс сознательных действий, базирующихся на опыте и знании.

Социальная сущность М. на первый взгляд исключает возможность ее существования до того, как сформировалось человеческое общество. Вместе с тем представление о наличии периода становления общества и таких исторических категорий, как «формирующийся человек», «формирующееся общество», «формирующееся производство», позволяет по аналогии говорить и о «формирующейся медицине», как о периоде ее предыстории, тем более, что действия по оказанию помощи при болезнях и травмах имели, по-видимому, определяющее (после добывания пищи) значение для самого существования первобытных коллективов.

Острая борьба социального и биологического в «формирующемся обществе» способствовала появлению первых социальных приобретений «формирующегося человека», в т.ч. и приобретений медико-гигиенического характера. По мере развития производственной деятельности, мышления и укрепления единства праобщины подобно трансформации «рефлекторного труда» животных и предлюдей в сознательный человеческий труд происходила и трансформация инстинктивных действий по самопомощи, унаследованных от животных предков, в человеческую медико-гигиеническую деятельность. По-видимому, рубежом, отделяющим инстинктивную самопомощь от «формирующейся медицины», можно считать появление взаимопомощи. До тех пор, пока первобытный человек не отделял помощь при болезнях и травмах от собственной жизнедеятельности, пока побудительным моментом его действий были лишь собственные ощущения и переживания, господствовал инстинкт самосохранения. С того времени, когда объектом помощи становится другой человек, когда помощь при болезнях и травмах превращается в средство сохранения жизни, здоровья и трудоспособности других членов коллектива, зарождается медико-гигиеническая деятельность как форма общественной практики. Такая деятельность могла появиться лишь в коллективах, достигших сравнительно высокого уровня единства, осознавших значение коллективного труда для обеспечения существования каждого отдельного их члена. Возникновение «формирующейся медицины» стало возможным лишь при достижении уровня мышления и сознания, достаточного для восприятия, сохранения и передачи опыта, на стадии появления в «формирующемся обществе» зачатков нравственных представлений. Причем последнее условие сыграло, по-видимому, определяющую роль: исторически прослеживается совпадение периодов кризисных ситуаций в М. с периодами снижения нравственного уровня общества.

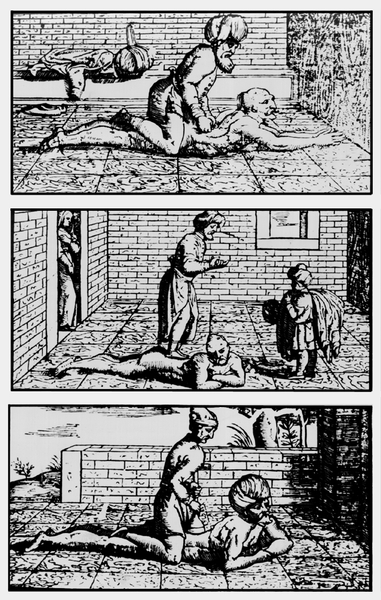

Условия, необходимые для возникновения «формирующейся медицины», по-видимому, сложились в середине мустьерского времени, в стадах неандертальцев. Многие археологи, антропологи. этнографы рассматривают мустьерское время как крупный узловой момент, особую эпоху в формировании морфологических черт людей, развитии социальных хозяйственно-бытовых отношений, мышления, языка, в создании орудий, возникновении первых представлений об окружающем мире. Одним из выдающихся достижений неандертальского человека было «изобретение» способа искусственного добывания огня, что окончательно отделило людей от животных. Уменьшая зависимость человека от природы, огонь предоставил возможности для расширения ареала расселения, разнообразия питания, позволил отделить жир от мяса. что создало условия для использования жира животных в лечебных целях. Наконец, стало возможным применение искусственных тепловых процедур (использование с лечебными целями солнечного тепла и горячих источников. видимо, началось раньше). О резко возросшем (по сравнению с синантропом) уровне мышления неандертальского человека свидетельствуют значительное (не менее чем в 2 раза) увеличение объема головного мозга и характер орудийной деятельности. Неандертальцы изготовляли скребла, служившие для обработки кожи убитых животных и разрезания их туш, резцы, а на рубеже родового строя появились ножи с концевой затеской (так называемые мясные ножи), которые кроме обработки туш предназначались для кройки шкур и приготовления нитей из сухожилий, применявшихся для шитья одежды. Изготовление таких орудий, несомненно, требовало обучения. Это дает основание полагать, что в стадах неандертальцев появилась устойчивая традиция передачи накопленного опыта. В частности, считают, что инициации (система обрядовых действий, связанных с переводом юношей и девушек в возрастную группу взрослых мужчин и женщин) зародились именно в стадах неандертальцев. В этой связи представляется важным, что инициации сопровождались не только передачей опыта, но и (для мужчин) мучительными испытаниями — нанесением различных телесных повреждений, о чем, в частности, свидетельствуют дошедшие до нашего времени мифы и предания, восходящие, по мнению специалистов, к дородовому периоду истории человечества. Если не принимать во внимание различные фантастические наслоения (например, в некоторых сказаниях говорится, что у испытуемого удалялись органы или тело его расчленялось, после чего под действием каких-то средств и приемов он становился более сильным и выносливым), эти мифы дают основания для вывода, что в процессе инициации производились хирургические вмешательства, применялись различные средства, вызывающие длительный сон и утрату (или значительное снижение) болевой чувствительности, и что в дальнейшем создавались условия и использовались средства для заживления нанесенных повреждений.

Исследования 60—70-х гг. позволяют считать, что у неандертальцев инстинктивные побуждения все больше уступали место общественно осознанным формам поведения. Прежде всего стада неандертальцев — это не просто стада с ограниченным по времени промискуитетом. По мнению многих этнографов, у неандертальцев уже существовала разветвленная система ограничений-запретов (табу), представлявших собой не что иное, как первые моральные и этические нормы, явившиеся основой для формирования и развития нравственных представлений и человеческой морали. Резкое ограничение числа убийств внутри стада и исчезновение каннибализма свидетельствуют о том, что они уже были включены в число запретов и эти запреты в целом соблюдались.

Высокий уровень единства и наличие нравственных представлений позволяют с достаточной долей уверенности говорить, что именно у неандертальцев возникла взаимопомощь, в т.ч. оказание помощи при болезнях и травмах, а взаимная забота все больше входила в быт праобщины. Об этом, в частности, свидетельствуют обнаруженные в пещерах Шанидар и Мугарет-эс-Схуд горы Кармел в Ираке останки людей неандертальского типа со следами прижизненно заживших травм. Так, при изучении скелета взрослого мужчины (так называемый Шанидар I) были установлены отсутствие правой руки выше локтевого сустава вследствие травмы и тяжелое ранение лица с повреждением костей лицевого черепа. Возраст этой находки не менее 44 тыс. лет. Другой скелет (так называемый Шанидар ill) носил следы прижизненно заживших множественных переломов ребер и тяжелого ранения с повреждением бедренной кости (возраст находки около 50 тыс. лет). Прижизненное заживление столь тяжелых травм требовало оказания соответствующей помощи и длительного ухода. Кроме того, после выздоровления трудоспособность потерпевших была ограничена и, следовательно, они должны были находиться на иждивении коллектива.

Недостаток данных не позволяет с достоверностью судить об объеме средств, приемов и методов, которыми располагала «формирующаяся медицина». Вместе с тем не вызывает сомнения, что на практике использовались не только лекарственные растения, но и средства животного происхождения (например, животный жир, смесь его с золой). Специалисты в области фольклористики считают установленным, что представления о «живой» и «мертвой» воде зародились в периоде становления человечества. Они могли быть связаны не только с пониманием могущества грозной стихии и осознанием значимости воды в жизнедеятельности, но и с накоплением опыта применения недоброкачественной воды, вызывавшей массовые заболевания («мертвая» вода), и минеральных вод, дававших лечебный эффект («живая» вода).

Археологические находки указывают на возможность существования у неандертальцев хирургической практики. Имеются основания считать, что неандертальский человек владел техникой вскрытия абсцессов и других поверхностных нагноительных образований, наложения швов на рану, а возможно, и другими более сложными хирургическими приемами. Имевшиеся в распоряжении неандертальского человека кремниевые орудия (скребло, листовидные резцы и особенно нож с концевой затеской) позволяли выполнять эти действия.

В мустьерский период получили развитие и некоторые меры, имеющие важное гигиеническое значение. Так, значительное расширение ареала расселения (неандертальские люди проникли на территории Европы и Сибири вплоть до предледниковых зон) потребовало выработки мер защиты от холода. Строились жилища. В центре каждого из них располагался, как правило, равномерно обогревающий его очаг, появились представления о правильной ориентировке жилища с учетом господствующей на данной территории розы ветров. Жилища сооружались на возвышенных местах, обычно вблизи источников с проточной водой. Появилась одежда, для изготовления которой использовались шкуры убитых животных. Не исключено, что к этому времени начали осваиваться приемы, обеспечивающие удобство ношения одежды (отсутствие стеснения при движении, предупреждение раздражающего действия на кожу и т.п.). Судя по мифам, приблизительно в это же время возникли первые установки личной гигиены. Важное гигиеническое значение имел появившийся у неандертальцев обычай погребения умерших, которому, по мнению ряда этнографов, предшествовал обычай оставлять труп умершего в жилище: сохранение трупов умерших в жилищах приводило к вспышкам инфекционных болезней, что породило у человека страх перед умершими, возникли представления о «мести умершего» и его влиянии на судьбу живых. Родился обычай хоронить в связанном состоянии (у неандертальцев), затем — обертывая труп полотном, а еще позднее — помещая в гроб (сделать все возможное, чтобы умерший не встал). Т.о., обычай погребения в своей основе носил гигиеническую направленность.

У неандертальцев возникли первые связи между отдельными стадами, которые определили возможность половых контактов между представителями различных стад. Межстадные половые контакты привели к метисации, смешению неандертальских коллективов, утрате примитивных признаков и формированию homo sapiens.

Первобытная община, явившаяся результатом развития человеческого стада в течение сотен тысяч лет, прошла, в свою очередь, ряд сменявших друг друга этапов развития производственно-хозяйственной деятельности и социальной структуры. Первые люди современного типа, жившие в период позднего палеолита (примерно 40—10 тыс. лет назад), занимались собирательством, охотой и рыболовством, владели орудиями из камня, дерева, кости. Основной ячейкой общинно-родового строя — первой в истории человечества социально-экономической формации — был род: материнский (матриархат) или отцовский (патриархат). Сохранился свойственный первобытному стаду коллективный характер труда, собственности на орудия труда, потребления продукта трудовой деятельности.

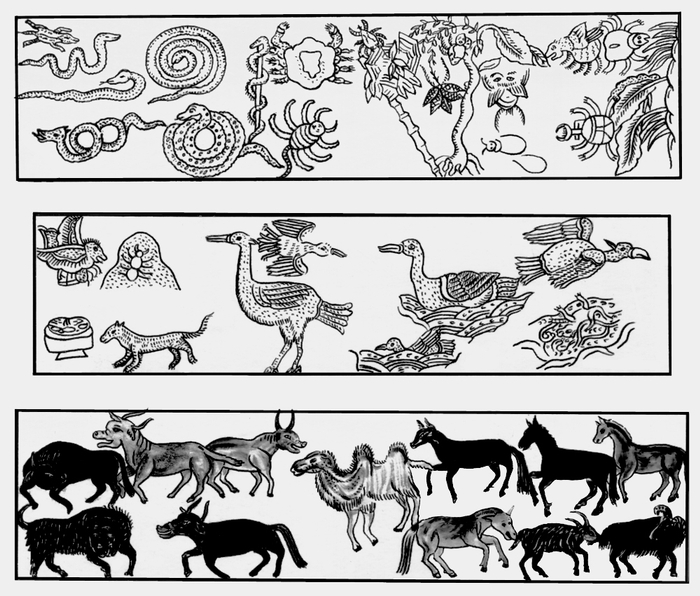

Смена позднего палеолита мезолитом (средним каменным веком) совпала со временем, когда на земле сформировались современные климат, растительность, животный мир. Датирование мезолита различно по отношению к разным регионам. Так, считают, что народы Ближнего Востока проходили этот этап исторического развития 12—9 тыс. лет назад, а народы Европы — 10—7 тыс. лет назад (в северных ее районах эта эпоха закончилась 6—5 тыс. лет назад). В мезолитическую эпоху у человека появились топор, лук и стрелы, рыболовная сеть и другие орудия. Широко использовалась собака, прирученная, вероятно, в позднем палеолите, началось приручение свиньи и других видов животных. На грани мезо- и неолита (приблизительно 10—5 тыс. лет назад) начался постепенный переход к земледелию, скотоводству. Результатом явилась кардинальная перемена в жизни общества, характерная для неолита, — оседлость; произошел первый демографический взрыв (резкий рост численности населения), на основании чего многие исследователи говорят о «неолитической революции», явившейся первым экономическим переворотом в истории человечества.

За несколько тысячелетий до нашей эры началось постепенное вытеснение каменных орудий изделиями из металла. В возрастающих масштабах осуществлялось общественное разделение труда (в частности, с развитием скотоводства возникло пастушество), первые формы которого (разделение обязанностей с учетом возрастно-половых признаков) появились на ранних ступенях развития родовой общины. Установились сравнительно широкие торгово-культурные связи. Наступил бронзовый век, а с ним и переход к новой ступени развития человечества, характеризующийся возникновением раннеклассового общества и древних цивилизаций.

Неоантропы, или люди современного вида, жившие начиная с эпохи позднего палеолита (так называемые кроманьонцы), обладали развитым мышлением, способностью к абстрактным аналитико-синтетическим построениям. Это нашло выражение, в частности, в усовершенствовании технологии производства орудий труда, в установлении определенных закономерностей явлений природы и создании концепции окружающего мира.

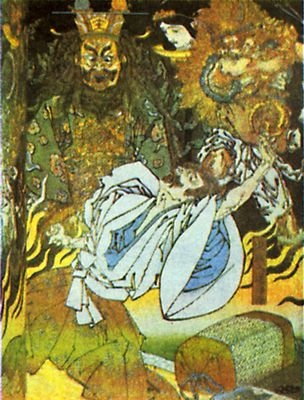

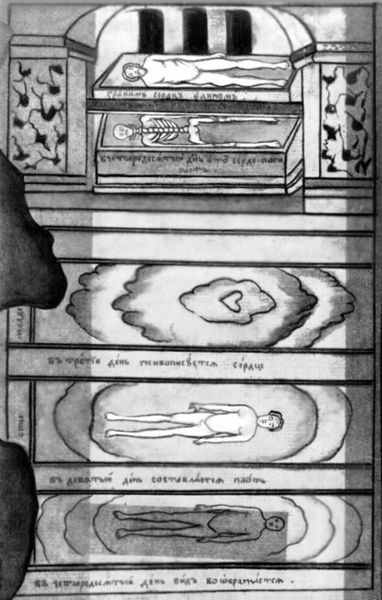

Данные современной исторической науки, в частности исследования в области сравнительно-исторической этнографии, мифологии, вступают в противоречие с традицией сводить происхождение религиозно-символических представлений и действий лишь к тому, что первобытный человек в страхе перед непонятными явлениями природы придавал этим явлениям (предметам, животным) сверхъестественные свойства и наделял их человеческими чертами. Многие зарубежные и советские исследователи, учитывая логическое своеобразие мышления первобытного человека, рассматривают миф и ритуал как воплощение фундаментальных черт мышления, социального поведения и художественного творчества человека в архаических обществах. В связи с этим получили развитие представления об эпохе мифологического сознания, по законам которого осмысление накапливаемого эмпирического знания могло происходить только через образное нерасчлененное восприятие мира. Согласно этой точке зрения, у первобытного человека конкретные знания (в т.ч. медицинского характера), имеющие реальную основу, постоянно сосуществовали, переплетались с религиозно-символическими представлениями о мире. Тотемистические представления о родстве группы людей (обычно рода) с определенным животным (растением или явлением природы), которое давало имя роду, сложившиеся еще в стадах неандертальцев, в родовой общине стали основой всех моральных норм. В рамках тотемистических представлений развивались фетишистские (культ неодушевленных предметов и явлений природы, наделяемых сверхъестественными свойствами, отсюда амулеты, талисманы и т.д.) и анимистические (вера в существование душ и духов) взгляды, оказавшие большое влияние на первобытную М. Первобытный человек «населял» всю живую и неживую природу сверхъестественными, сверхчувственными образами — духами, управляющими всеми предметами и явлениями природы, в т.ч. человеком. Развитие идеи о возможности раздельного существования души (духа) и предметного образа привело к представлению о бессмертии души и формированию веры в загробную жизнь. Идея подвижности духов способствовала утверждению возможности их переселения в другие предметы, в частности вселения в человека духов болезни.

Медицинские представления и медицинская деятельность развивались на основе прогресса хозяйственно-производственных. бытовых, социально-культурных и иных отношений, а также мировоззрения первобытного человека. Наиболее вероятно, что первоначально М. была народной в буквальном смысле этого слова, т.е. коллективным опытом, которым владели и который применяли все (или многие) члены данного коллектива. Однако еще на ранних стадиях развития родовой общины начинается процесс концентрации знаний о явлениях природы, болезнях, мерах их предотвращения, оказании необходимой помощи; внутри каждого рода формируется определенный круг лиц со все более суживающимися функциями, в которые входило и врачевание.

Согласно преобладавшей в историко-медицинской литературе традиционной точке зрения, первым врачевателем в человеческом обществе являлась женщина. Обоснованием этого утверждения служат следующие доводы: добыча растительной пищи была обязанностью главным образом женщин, опыт лечебного применения растений, естественно, передавался из поколения в поколение по женской линии; археологические находки изображений женщины, относящиеся к первобытному обществу, могут расцениваться как олицетворение повивальных и других функций врачевательницы. О том же свидетельствуют памятники ранней письменности, включившие предшествующее мифологическое творчество. Эта же идея получила более позднее выражение в древних культах богинь — носительниц плодородия и врачевания. Однако современная наука располагает также данными о столь же древнем происхождении врачевателей-мужчин Об этом говорят конкретные мифы некоторых народов: Например, Л.Я. Штернберг (1925) приводит финский миф о том, что орел, культ которого сложился сравнительно рано, приносит людям огонь в благодарность Вейнесеняску — одному из первых шаманов-врачевателей. Во многих регионах одним из древнейших культов был фаллический — поклонение каменному изваянию мужского полового органа, служившему символом плодородия и по представлению древних приносившему исцеление, в древнейших пантеонах покровителями врачевания выступали божества мужского пола. На это же косвенно указывает получивший дальнейшее развитие в родовой общине институт инициаций. Он был, в сущности, своеобразным «университетом» первобытного человека, обеспечивавшим передачу новому поколению сакрализованных преданий, верований, обычаев рода (племени), накопленных знаний, в т.ч. медицинского характера. Распространяясь и на юношей, и на девушек, инициации все же по сложности ритуала, длительности обучения и тяжести испытаний были направлены преимущественно на лиц мужского пола. Согласно некоторым мифам, подготовка к колдовству, включавшему и врачевание, осуществлялась учителем, который жил чаще всего «за морем», «за рекой», «в другом царстве», учение продолжалось от 3 до 7 лет, нанесение повреждений и лечение ран проводились в специальных помещениях — «дом в лесу» (В.Я. Пропп, 1946).

О врачебной профессии как таковой можно говорить только применительно к более поздней эпохе древних цивилизаций. Но по мере развития первобытного общества в медицинской деятельности все больше появлялось элементов профессионализма. С возникновением и развитием религии обособлялась группа служителей культа, которым приписывались тайные знания. особая способность воздействия на силы природы и которые постепенно монополизировали как религиозные, так и некоторые другие функции, в т.ч. функции врачевания: «профессии» мага (колдуна) и знахаря (врачевателя) обычно совмещались в одном лице, возвышавшемся над рядовыми членами общины. Т.о., истоки жреческой (храмовой) М., получившей высшее развитие в эпоху древних цивилизаций, появились на стадии родового общества. Положительным следствием концентрации медицинских знаний и деятельности, ставших привилегией узкого круга лиц, было возникновение условий для более быстрого накопления эмпирических сведений о проявлениях, течении и исходе болезней, а также мерах их предупреждения и лечения.

Господствовавший мифологический стиль мышления обусловил распространение фантастических (анимистических и демонологических) представлений о причинах болезней: влияние или внедрение злых духов, околдование, сглаз, похищение или околдование души, внедрение в тело человека гипотетических маленьких живых существ. Последнее, по мнению некоторых исследователей, легло в основу образования ряда названий болезней, в т.ч. современных (рак, грудная жаба и др.).

В соответствии с этими представлениями складывались принципы лечения — практика борьбы с демонами, включающая их устрашение, обман, задабривание, изгнание. Этим целям, в частности, служили обрядовые и ритуальные действия: причудливая одежда и устрашающие маски врачевателя-шамана. громкие крики, использование шумовых эффектов и т.п. Для обмана духа болезни применялись переименование, маскировка человека, чтобы демон ошибся при его посещении и попытке внедриться в него. Формой охраны от болезней служили различные амулеты и заговоры. Для изгнания демона болезни использовали также прием внутрь веществ, вызывающих отвращение: кал животных и людей, горечи и т.п. При этом предполагалось, что тягостное и неприятное для больного должно быть в такой же мере тягостно и неприятно для вселившегося в него демона, в связи с чем он предпочтет быстро переселиться в более комфортные условия.

Вопрос об эффективности демонологической М. не может быть решен однозначно. Хотя по сложившейся историко-медицинской традиции ее приемы относят к проявлениям «господствовавших суеверий», нельзя полностью отрицать их психотерапевтического воздействия и возникающего в связи с этим облегчения состояния больного. Нельзя также пройти мимо имеющихся в современной литературе указаний о возможном стимулирующем влиянии психотерапевтического воздействия на выработку организмом биологически активных веществ, оказывающих лечебный эффект. Наконец, не следует забывать, что отдельные первобытные врачеватели могли обладать экстрасенсорными способностями. Несомненно, что истоки психотерапии лежат именно в ритуальных действиях первобытных врачевателей, эффективность этих действий обусловливалась известным единством форм воздействия и господствующего стиля мышления.

Произведения устного народного творчества, зафиксированные в начальный период письменности, данные археологии и этнографии свидетельствуют, что М. родового общества располагала многими рациональными средствами и приемами медицинской помощи. Заинтересованность рода в численном росте и, следовательно, в выживании рожениц и новорожденных стимулировала становление акушерской помощи, которая по мере развития родоплеменных отношений принимала все более стабильный характер. Возник культ материнства. Опыт лечебного использования растительных средств в период родового общества обогатился за счет включения новых лекарственных растений (главным образом обезболивающих, рвотных, послабляющих) и переосмысления показаний к применению каждого из них. В лечебный арсенал входили также средства животного и минерального происхождения, различные манипуляции лечебного характера: широко использовались припарки и перевязки массаж и натирание жиром, кровопускание и т.д.

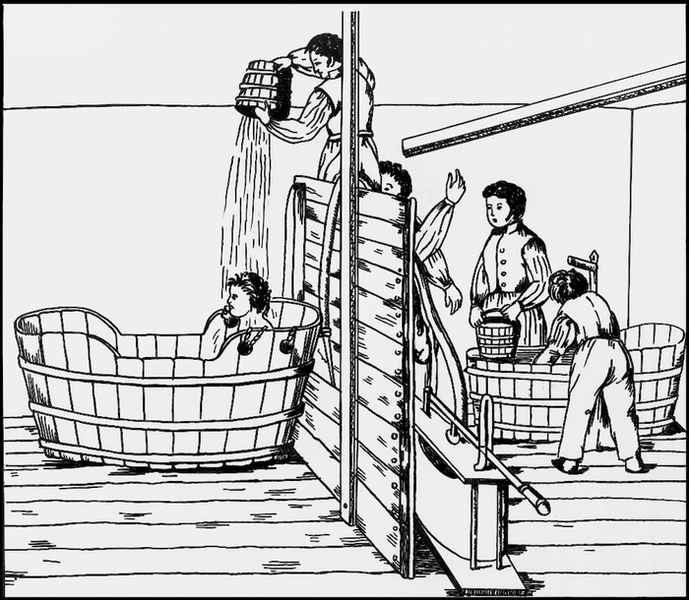

Дальнейшее развитие получили идеи и практика применения с лечебными целями воды и огня: использовались минеральные воды. термальные и холодные источники, например с целью лучшего заживления ран. Представления о целительной силе «живой» воды отражены в мифах разных народов, многих ритуально-заговорных атрибутах («заговоры на воде» и т.п.), а позднее легли в основу христианского обряда крещения. Расширение сферы применения огня как лечебно-предупредительного средства также было сопряжено с представлением о его «очистительной силе», способной отгонять от человека и изгонять из его тела духов болезни. Использовали окуривание людей и их одежды, разведение костров при входе и выходе из селения, уничтожение паразитов воздействием высокой температуры, сжигание одежды больных и трупов умерших людей, обжигание инструментов перед хирургическими вмешательствами и т.д. Эволюция ритуалов, связанных с применением огня, точно так же, как и воды, привела к замене первоначальной процедуры чисто символическими действиями, например сжигание трупов сменилось зажиганием огня на могиле, а еще позднее (в христианской религии) свелось к зажиганию свечей.

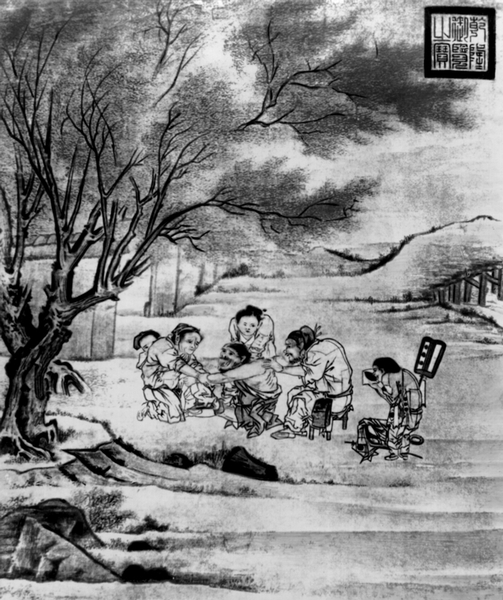

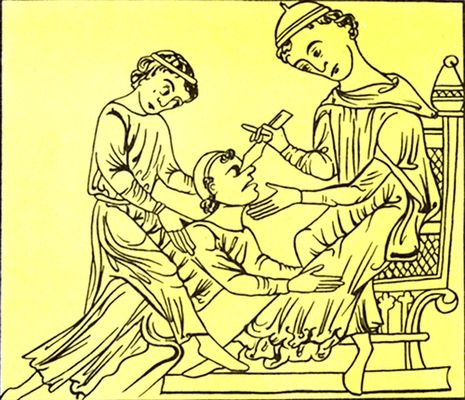

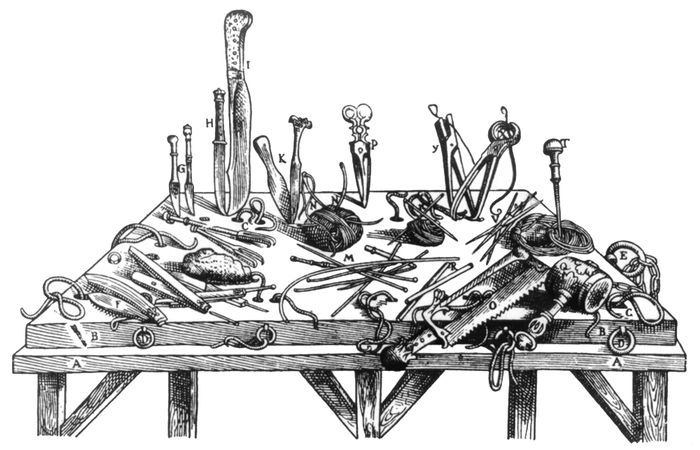

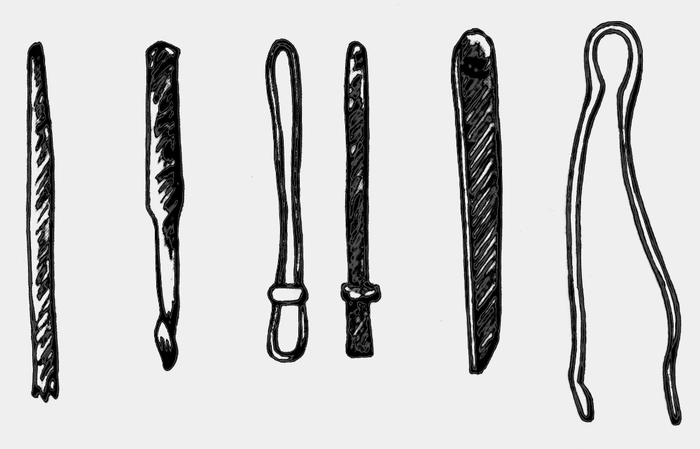

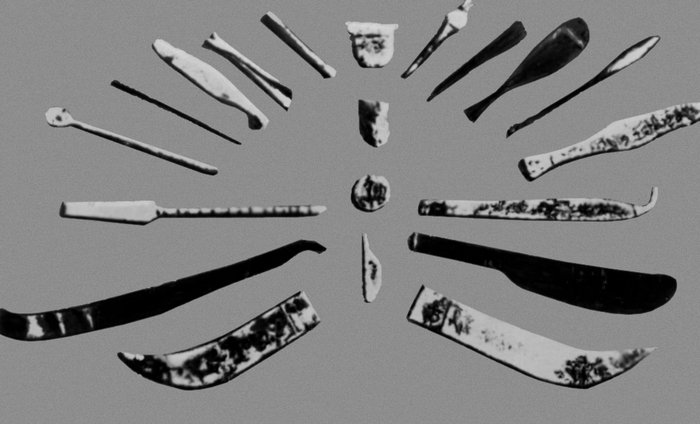

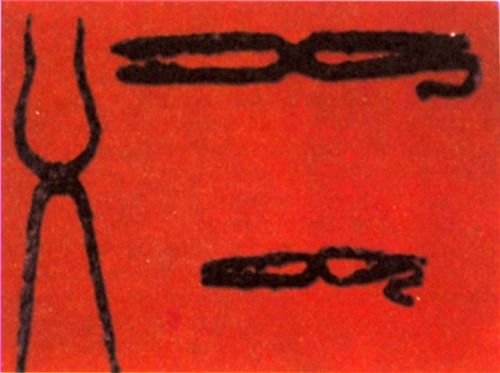

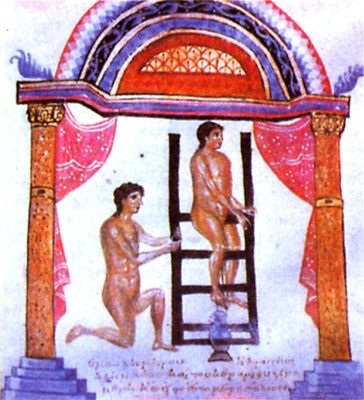

Сравнительно высокого уровня развития в родовом обществе достигла хирургическая деятельность. Анализ трепанационных отверстий в ископаемых черепах показывает, что происхождение их не всегда можно объяснить в рамках традиционной трактовки данной операции как чисто ритуального вмешательства (инициации, «выпускание духа болезни»). В ряде случаев речь может идти скорее об извлечении костных осколков из мозга с обработкой костных краев раны или о других строго медицинских показаниях к операции. Осуществлялась помощь при травмах: первобытные врачеватели умели вправлять вывихи, иммобилизировать поврежденную конечность, останавливать кровотечение прижатием сосуда, а также с помощью золы, паутины или жира. Проводились ритуальные операции — обрезание, дефлорация. Имелись наборы хирургических инструментов из камня, кости, бронзы. Этнографические материалы позволяют предполагать возможность проведения ампутации конечностей и некоторых полостных операций. Норманны мифологических времен умели заживлять проникающие раны живота, с целью определения глубины проникающей раны пробовали кровь на вкус или давали раненому выпить определенное зелье, а затем нюхали рану (из глубокой раны исходил запах выпитого зелья). Врачевателем, оказывающим хирургическую помощь, мог быть и мужчина, и женщина. Кандидаты во врачеватели у многих народов, видимо, подвергались «учебным» хирургическим вмешательствам, о чем свидетельствует, например, ритуал посвящения у австралийского племени аранда; при этом весьма вероятно применение обезболивающих и обеззараживающих средств.

Развивалась и народная гигиена. Умение восстанавливать силы для труда, защищаться от действия неблагоприятных условий окружающей среды, закрепленное в обычаях и ритуалах рода (племени), касалось разных сторон быта: устройства жилища, питания, одежды, правил личной гигиены, захоронения умерших и т.д.

При выборе места для жилища применяли специальные приемы выявления «здорового» участка: в пережиточном виде они сохранились в практике разных народов. Так, на Украине, в Проскуровском уезде даже в 19 в. выкапывали угловые ямы, насыпали туда немного ржи, клали куски хлеба, ставили по стакану воды; если на следующий день находили хлеб и воду неизмененными, место считалось подходящим. Важным гигиеническим приобретением первобытного человека стал навык хранения продуктов питания и воды в закрытых емкостях с использованием трав, обладающих свойством отпугивать злых духов, т.е. замедлять процессы гниения. В гигиенических и лечебных целях использовали бани, соединившие в себе «очистительные силы» воды и огня.

Для первобытной М. на поздних ступенях развития родового общества характерно постепенное усложнение обрядовых действий, связанное с развитием религиозных представлений. Обряд, с одной стороны, закреплял приобретенные знания и приемы и тем самым способствовал их передаче из поколения в поколение, с другой стороны, канонизируя их, устанавливая строгую последовательность медицинского ритуала, он в определенной мере суживал возможности включения новых эмпирических знаний в систему накопленного медицинского опыта, мешал избавлению от неэффективных приемов и концепций; религиозно-магические действия и словесные формулы как проявление идеологической основы врачевания получали едва ли не ведущую роль, подчас полностью подменяя рациональные приемы. Этот естественный исторический процесс обычно однозначно трактуется как отход от рациональных основ народной М. под влиянием набравших силу религиозных представлений, как определенный шаг назад в развитии М. Разумеется, полная замена рациональных методов лечения в практике первобытной М. и медицины древних цивилизаций имела место. Но значительно чаще древние врачеватели прибегали одновременно и к рациональным и к обрядово-магическим приемам. Исходя из современных представлений, можно говорить, что в этих случаях врачеватели использовали все доступные им средства лечения: лекарственную терапию (лекарственные растения и т.п.), физические методы лечения (минеральные воды, тепловые процедуры, массаж), хирургические приемы и психотерапию (обрядовые действия, амулеты, заклинания, заговоры).

В медицине первобытного общества, т.о., можно проследить начало той цепи наблюдений и открытий, которая путем накопления множества сведений и приемов рационального характера, осмысленных преимущественно в рамках мифологизированных представлений о мире, составила основу М. древних цивилизаций.

Медицина древних цивилизаций

Переход к земледелию и скотоводству — узловой переломный момент в истории человеческого общества, коренным образом изменивший условия жизни, представления об окружающей природе, характер производственной деятельности и духовный мир человека. Производительное хозяйство обеспечило регулярное производство избыточного продукта, что создало условия для сравнительно быстрого роста населения, способствовало выделению ремесла, интенсификации товарообмена, появившеюся еще в охотничьем хозяйстве, возникновению торговли, а также частной собственности и имущественного неравенства, стимулировавших разложение первобытнообщинных отношений и как следствие — расслоение общины. Зародышевые формы присвоения прибавочного продукта переросли в эксплуатацию. Получили развитие различные формы повинностей, кабальной зависимости, появилось рабство. Все более возрастала роль войн с целью грабежа и захвата рабов. Войны в значительной степени ускоряли процесс классообразования и способствовали созданию родоплеменных союзов, на базе которых возникли первые государственные образования. Становление классового общества сказалось на общественном сознании, возникли право и религия как первые формы идеологии, освящающие имущественное и социальное неравенство.

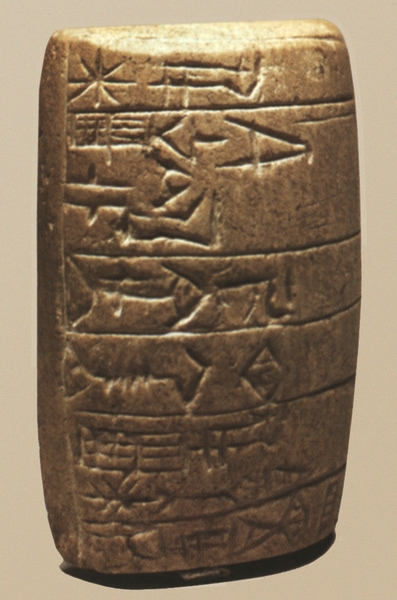

Переход к производительному хозяйству происходил постепенно и начался на тех территориях, где природные и климатические условия в большей степени благоприятствовали развитию земледелия и скотоводства. Данные археологии свидетельствуют, что этот процесс начался в 9—7 тысячелетии до н.э. в ряде районов Ближнего и Среднего Востока; к 6—5 тысячелетию до н.э. новая форма хозяйства утвердилась в междуречье Тигра и Евфрата и долине Нила, где сформировались две древнейшие цивилизации — шумерская и древнеегипетская. к 5 тысячелетию — во многих районах Юго-Западной Азии. Возникновение раннеклассовых обществ в бассейне Эгейского моря. Палестине, долинах Инда, Хуанхэ, Амударьи и Сырдарьи относят к 3—2 тысячелетию до н.э.

Многие исследователи подчеркивают особую роль земледелия в создании первых цивилизаций, в возникновении и развитии естественнонаучных представлений и техники. Занятие земледелием обусловило оседлость, строительство храмов и поселений городского типа вокруг них. Известно также, что первые цивилизации, на базе которых возникли государственные образования, были приречными. Необходимость повышения продуктивности земледелия потребовала проведения астрономических наблюдений и создания ирригационных сооружений, а оседлый образ жизни способствовал выделению ремесла и возникновению относительно стабильных форм управления.

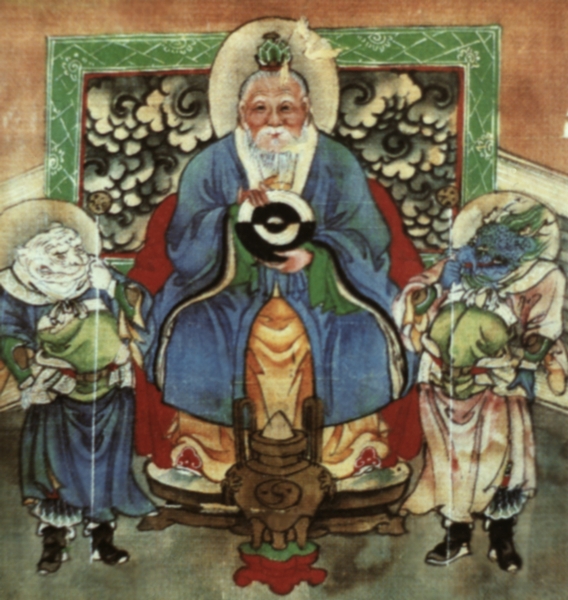

Типичной формой религиозного мышления народов древнего мира был политеизм, что не исключало возможности возникновения монотеистических взглядов в определенных исторических условиях (например, установление культа Атона в Египте в 14 в. до н.э., культ Яхве у древних евреев в 1 тысячелетии до н.э., христианство с 1 в. н.э. на территории Римской империи).

Религиозное мировоззрение было господствующим, однако наряду с ним возникло светское мировоззрение в виде философских учений, многие из которых слились с религиозными верованиями (например, конфуцианство, брахманизм. буддизм). Философские учения имели как идеалистическое (натурфилософия, стоицизм, платонизм), так и материалистическое (учения Брихаспати, Демокрита, Эпикура и др.) направление.

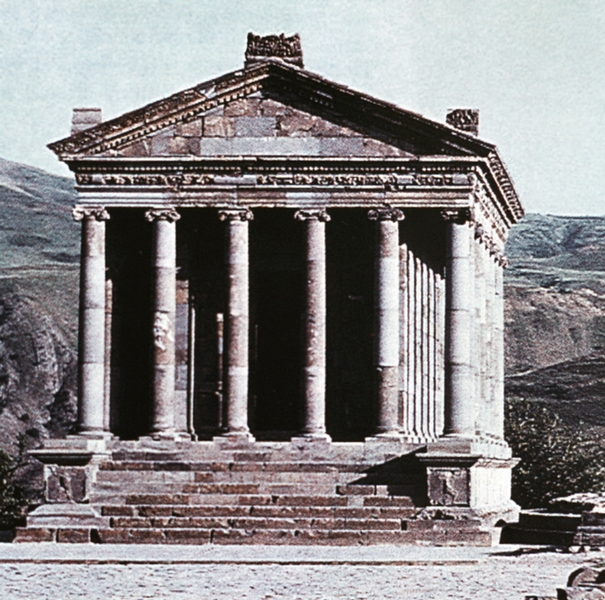

Народами древнего мира созданы непреходящие общечеловеческие ценности в области естествознания, техники, философской мысли, литературы, изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, строительства. Они явились предметом подражания и дальнейшего развития на последующих этапах развития человеческой культуры.

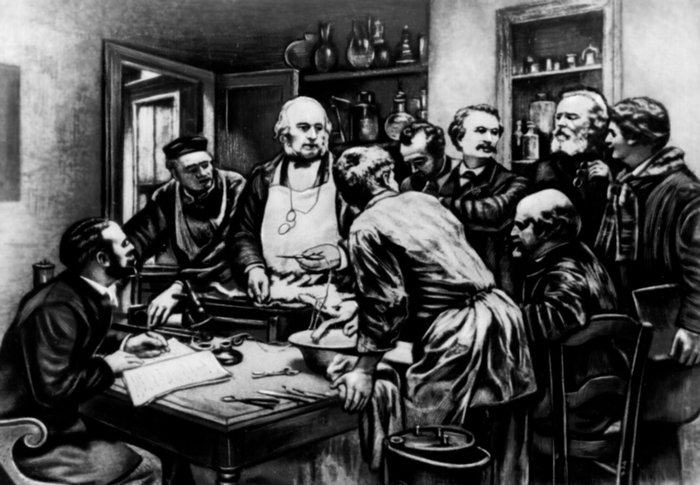

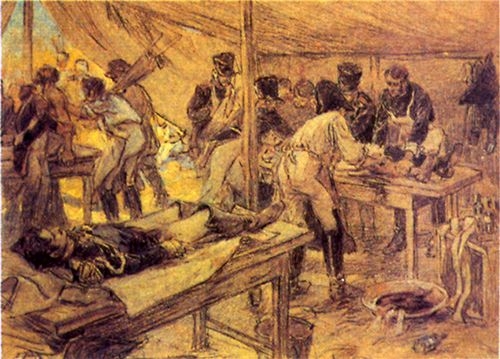

Огромны достижения древних цивилизаций в области медицины и медико-санитарного дела. Развитие производительного хозяйства обусловило выделение в числе различных форм деятельности и профессиональной медицины. Ведущей формой была храмовая, или жреческая, М. с присущими ей магическими обрядами и мистическими приемами. В то же время памятники письменности свидетельствуют о том, что представители жреческой М. широко применяли и рациональные методы диагностики и лечения, унаследованные от народной медицины. Известно также, что в древних цивилизациях появилась светская, или внехрамовая, М. Продолжалось развитие рационального начала в медицине, в государствах древности возникло медицинское образование; медицинские школы создавались главным образом при храмах, но имелись также государственные и частные (семейные и ремесленные) школы. Появились первые лечебные учреждения, медико-санитарные организации в армии и на флоте; законодательство ряда государств регулировало формы врачебной практики, устанавливало ответственность за незаконное врачевание и врачебные ошибки, причем в законодательстве нашел полное выражение классовый характер древних цивилизаций.

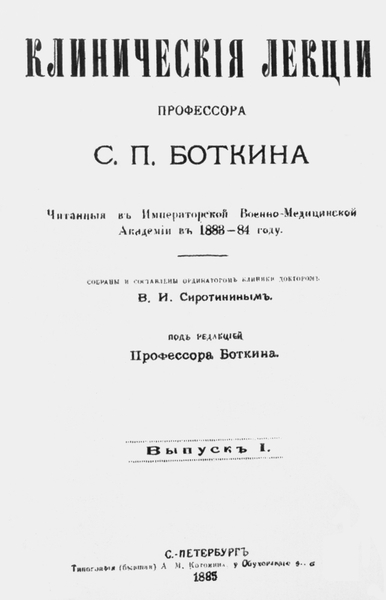

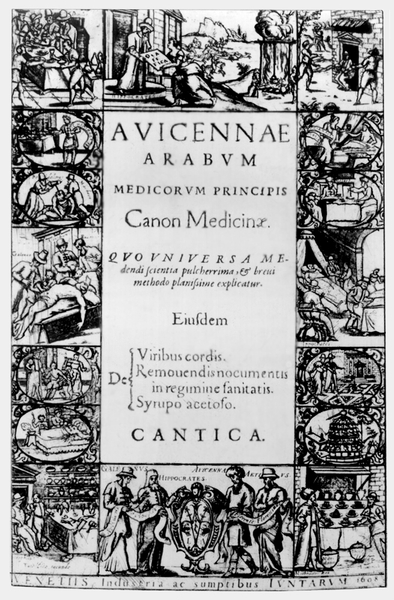

Врачи древности оставили богатое литературное наследие, ставшее одним из важнейших источников знаний о состоянии медицины того периода. Многие медицинские труды древности на протяжении веков служили пособиями для подготовки врачей и сами были предметом многочисленных компиляций и заимствований.

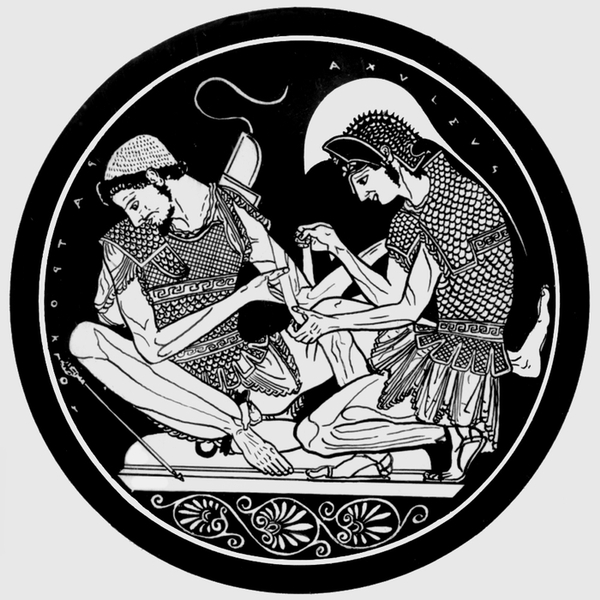

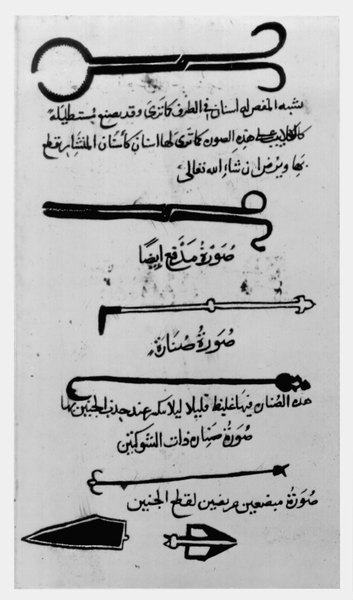

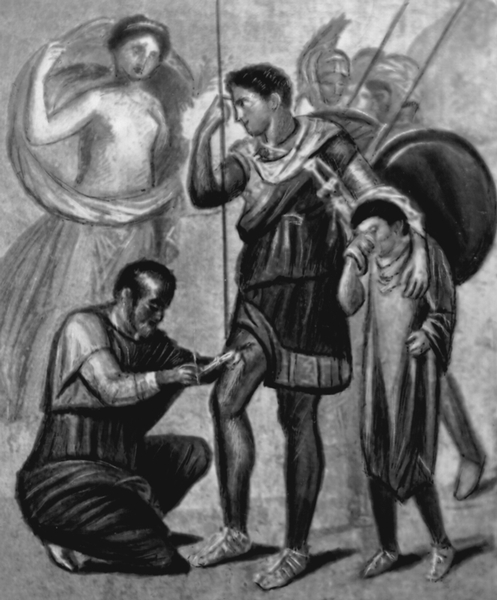

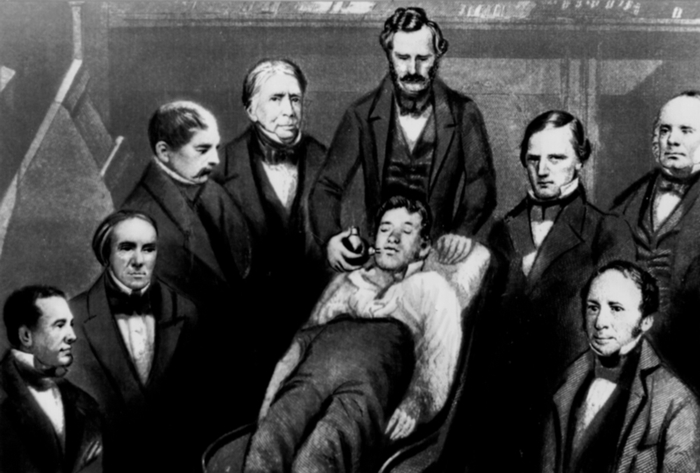

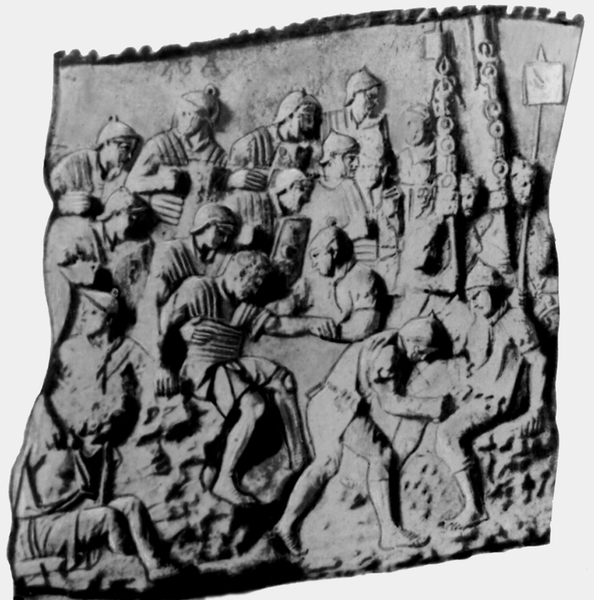

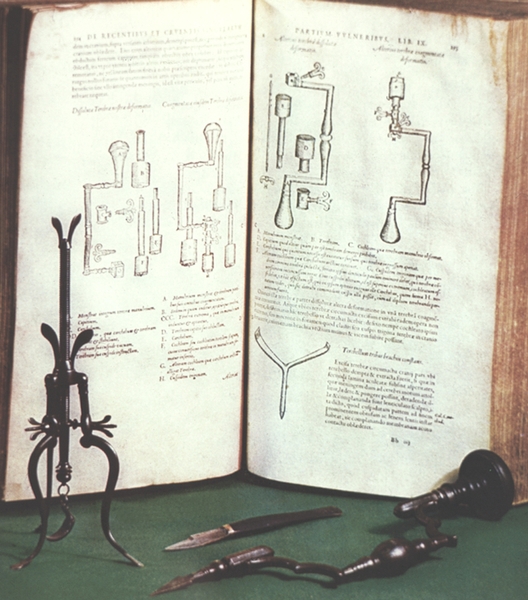

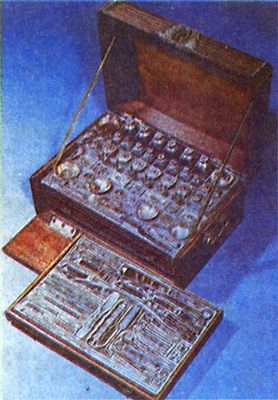

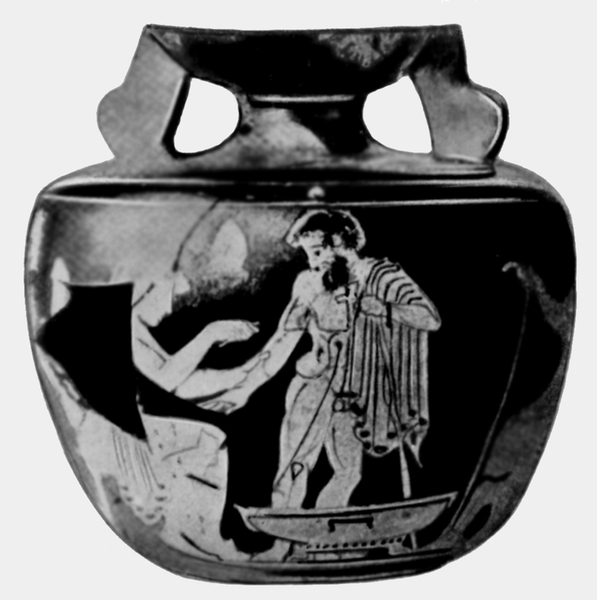

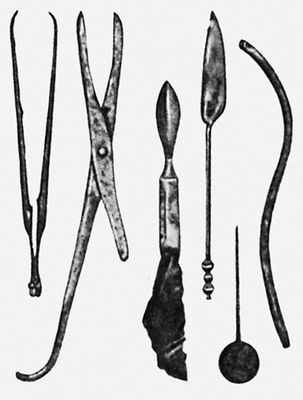

На основе религиозных представлений и натурфилософских воззрений были сформулированы первые общебиологические концепции — гуморальная, пневматическая и солидарная. Во взглядах на причины болезни наряду с рациональными уживались демонологические и астральные представления. Анатомические наблюдения, вскрытие трупов людей и животных позволили получить данные о строении и функциях человеческого тела, его отдельных органов и систем. Достаточно детально были разработаны многие вопросы практической М., в частности внутренних болезней, дерматологии, офтальмологии, хирургии и др. В трудах древневосточных и античных врачей описывались симптомы многих заболеваний, некоторые рациональные диагностические приемы (опрос, осмотр, ощупывание, исследование пульса и др.), а также формы лечебного применения многих средств растительного, животного и минерального происхождения; часть из них используется и в современной М. Хирурги древности успешно лечили вывихи, переломы, ранения, владели техникой ряда хирургических операций, методами обезболивания.

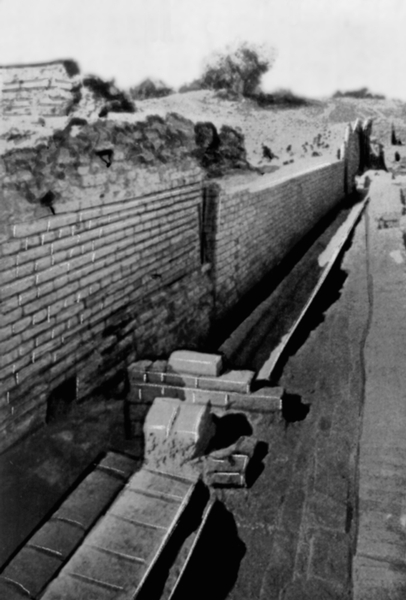

Данные археологии свидетельствуют о санитарном благоустройстве древних городов, имевших канализацию, водоснабжение, крытые рынки, общественные бани, бассейны и т.п. Соблюдение правил личной гигиены (поддержание чистоты тела и жилища, смена одежды, удаление нечистот и т.п.) и рационального образа жизни (умеренность в питании и половой жизни, двигательная активность, занятия спортом и т.д.) предписывалось религией и обычаями. Известно также, что законодательством ряда государств был установлен государственный надзор за качеством пищевых продуктов, продаваемых на рынках. Осуществлялись отдельные противоэпидемические мероприятия.

Медицина древних цивилизаций развивалась на основе преемственности. Исчезновение с исторической арены той или иной цивилизации не означало исчезновения ее культуры и накопленного опыта. Так, известно, что цивилизация шумеров, исчезнувшая в 3 тысячелетии до н.э., послужила основой для развития культур государств хеттов, вавилонян, ассирийцев, иранцев, урартов. Гигиенические установления древних евреев, изложенные в Моисеевых заповедях, в значительной мере заимствованы у древних египтян. Большое влияние на М. народов, населявших в древности территорию современной Армении, оказали достижения М. шумеров, хеттов и вавилонян. Врачи Древней Греции систематизировали, дополнили и развили медицинские представления народов Древнего Востока. После походов Александра Македонского греческая М. пришла на Восток. С падением Западной Римской империи византийские, среднеазиатские и арабские врачи, ставшие наследниками М. древних цивилизаций, дополнили ее рядом новых открытий и передали эстафету врачам Европы, которые на фундаменте наследия врачей древности заложили стройное здание современной медицины.

Медицина в Древнем Египте. Долина Нила — один из древнейших очагов цивилизации. Не позднее 5 тысячелетия до н.э. здесь возникла земледельческая культура с применением с.-х. орудий и появились первые городские поселения. К 5—4 тысячелетию до н.э. относится проведение первых ирригационных работ (сооружение каналов, дамб, шадуфов). В 4 тысячелетии до н.э. началась обработка меди, появились гончарное, ткацкое и керамическое производства, фаянс, с 3 тысячелетия до н.э. изготовлялось стекло, во 2 тысячелетии до н.э. входят в употребление сначала бронза, а затем железо.

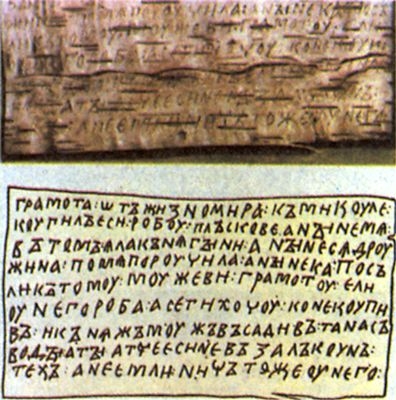

Около середины 4 тысячелетия до н.э. на территории Древнего Египта образовалось два царства (Нижний и Верхний Египет), с объединением которых в единое государство (около 3000 лет до н.э.) страна превратилась в централизованную восточную деспотию. Додинастический период истории Древнего Египта (около 4000—3000 лет до н.э.) и эпохи Раннего (около 3000— 2800 лет до н.э.) и Древнего (около 2800—2250 лет до н.э.) царств ознаменованы крупными достижениями в области культуры, хозяйственной и политической деятельности. По-видимому, не позднее 4 тысячелетия до н.э. появилась египетская иероглифическая письменность: наиболее ранние из дошедших до нашего времени памятников древнеегипетской литературы датируют 32 в. до н.э.

Потребности совершенствования хозяйственной деятельности (ирригация, строительство, проводившиеся в эпоху Древнего царства в широких масштабах) и государственного управления (введение сложной налоговой системы) обусловили развитие астрономических и математических знаний. Приблизительно к 4 тысячелетию до н.э. относят создание египетского календаря; для измерения времени применялись солнечные и водяные часы. Египтяне первыми ввели десятичную систему исчисления, знали дроби, четыре действия арифметики, прогрессии, вычисляли площадь прямоугольника и треугольника, поверхность и объем простой и усеченной пирамиды.

В эпоху Древнего царства сложилась и египетская система образования. Сначала при дворце фараона были созданы школы для обучения чтению, счету и письму будущих чиновников, позднее появились школы при храмах, в которых давалось главным образом религиозное образование, а также преподавались астрономия и медицина.

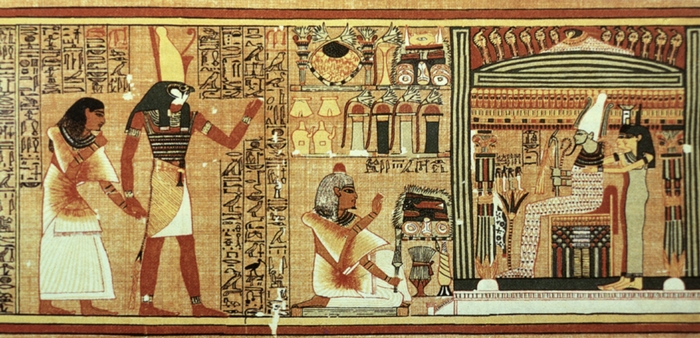

Религиозные представления древних египтян постоянно развивались, хотя приверженность к традициям, заставлявшая наслаивать новые представления на старые, способствовала сохранению пережитков даже первобытных верований. Так, у египтян сохранялись долгое время фетишизм, тотемизм (почти каждое египетское божество почиталось в виде какого-либо животного, позднее — в виде человека с головой животного). Наряду с этим египтяне. по-видимому, первыми ввели в религию антропоморфные представления (культ Осириса и Исиды, обожествление архитектора и врача Имхотепа и др.), представление о суде справедливости в загробном мире, культ умирающего и воскресающего бога, являвшегося одновременно верховным судьей в царстве мертвых, и т.д. Египтяне выстроили иерархию богов более жесткую, чем у других народов Древнего Востока. Важное место в мировоззрении древних египтян занимали учение о бессмертии души и связанный с ним культ мертвых. Согласно древнеегипетским верованиям, у человека было несколько душ, важнейшая из которых Ка (божественный двойник человека, олицетворяющий собой жизненную силу) после смерти отделялась от тела и отправлялась в странствия по загробному царству. Достичь вечного блаженства можно было при условии, если тело будет сохранено в целости (отсюда обычай мумифицировать трупы) и если на суде Осириса будет установлено, что сердце умершего не отягощено грехами.

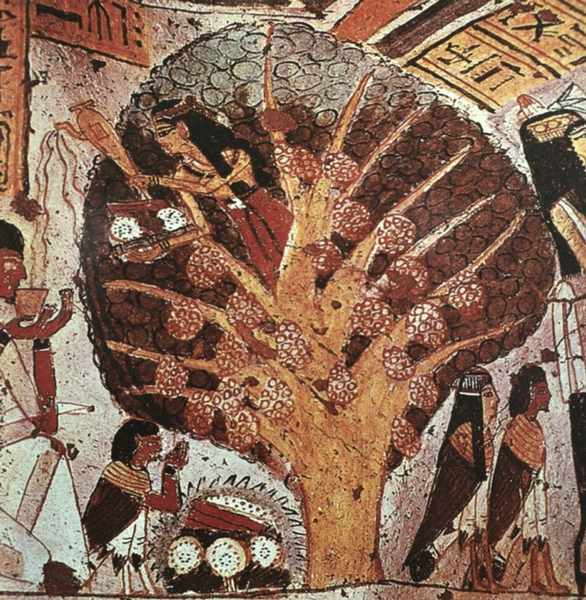

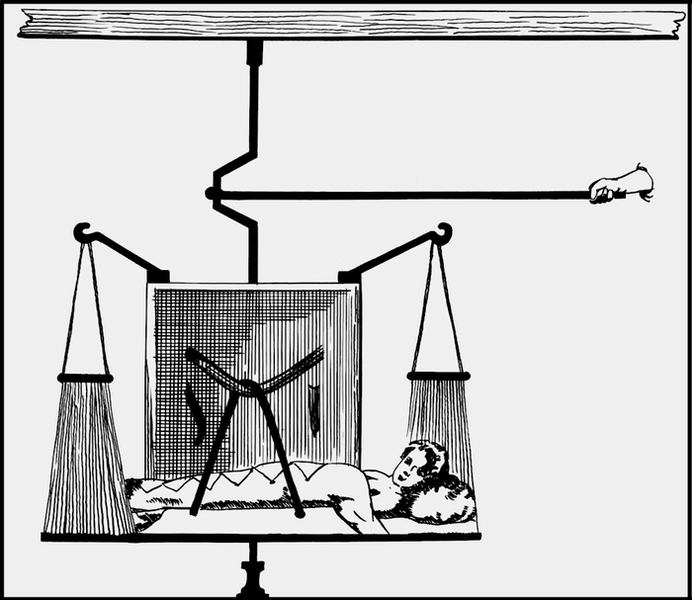

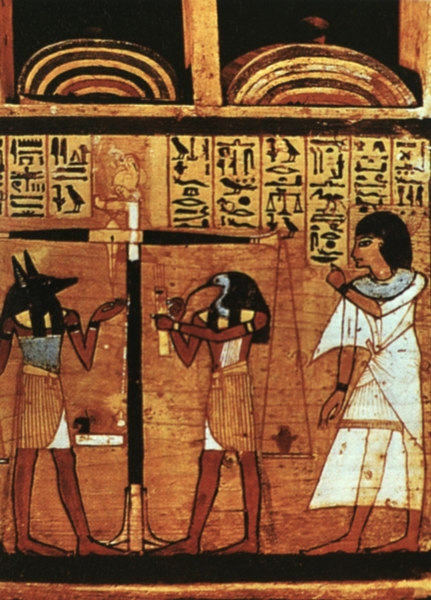

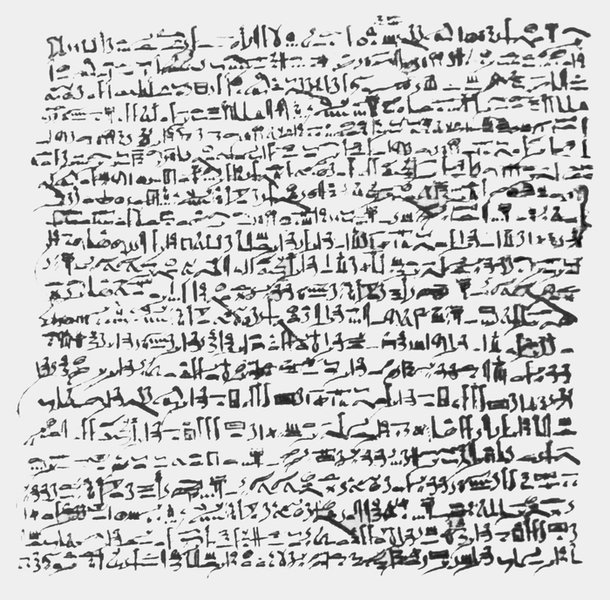

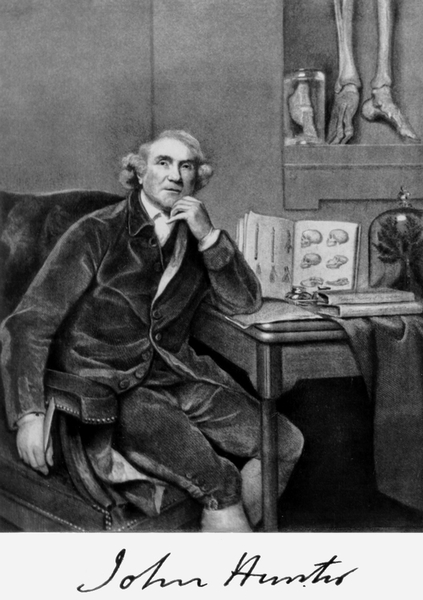

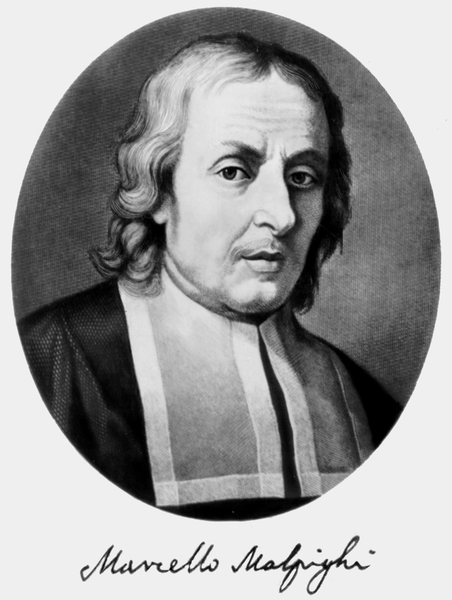

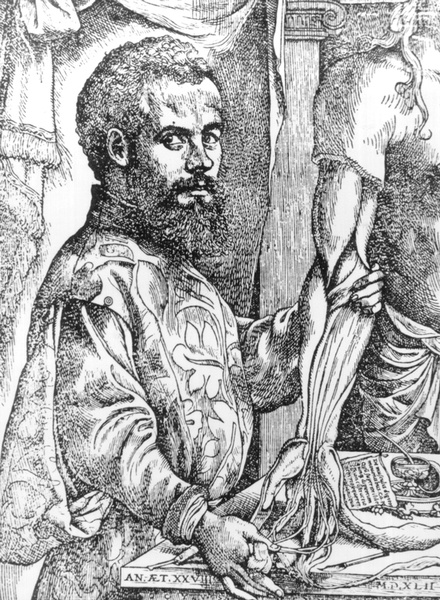

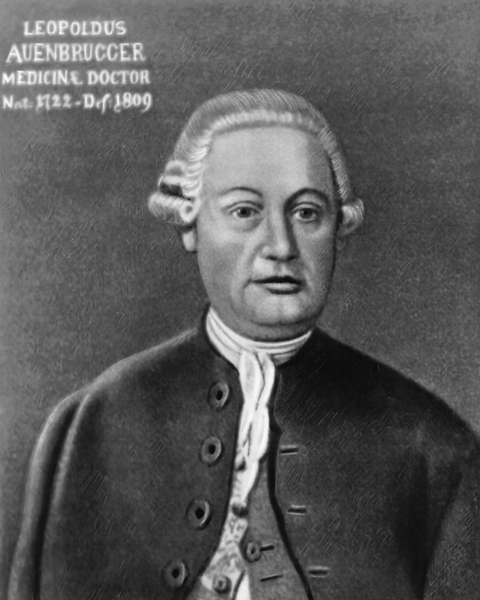

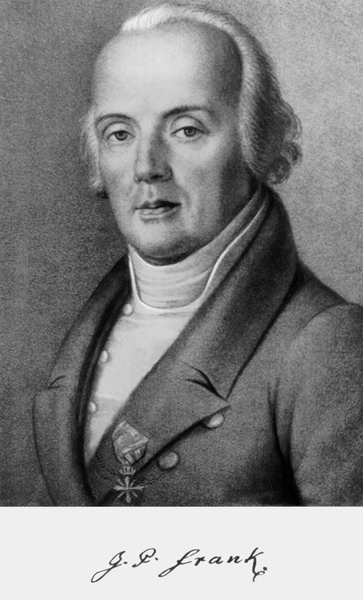

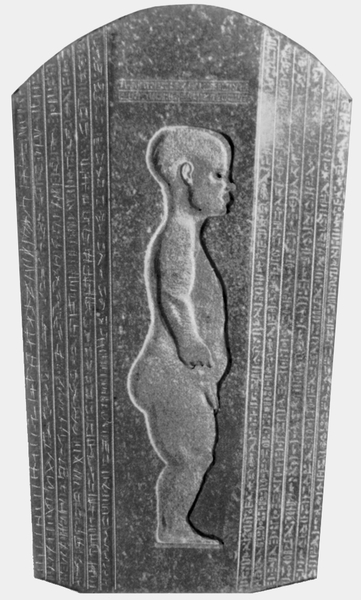

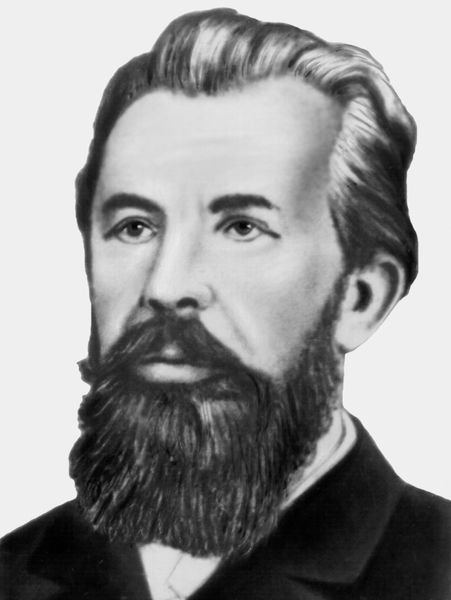

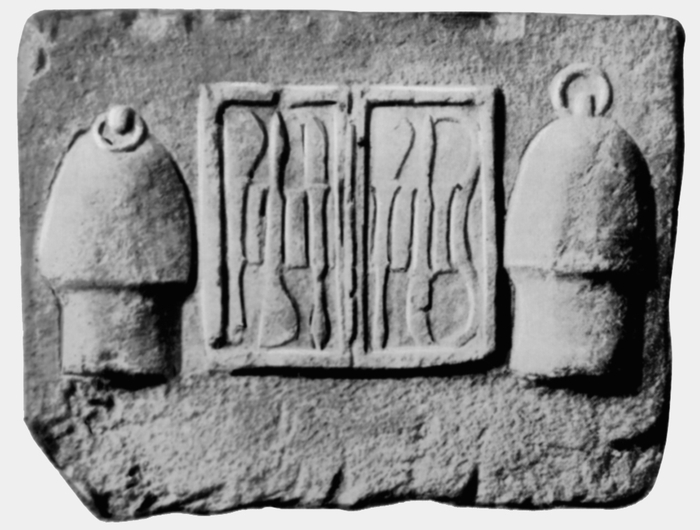

Источниками знаний о состоянии М. в Древнем Египте являются дошедшие до нашего времени папирусы с медицинскими текстами, многочисленные иероглифические надписи на саркофагах, пирамидах, колоннах храмов, различные памятники материальной культуры (санитарно-технические сооружения, хирургические инструменты, предметы бытового обихода, произведения искусства). Некоторые сведения медико-гигиенического характера, а также косвенные свидетельства об уровне развития М. и состоянии медицинской помощи в Древнем Египте имеются в памятниках письменности религиозного содержания, государственных и дипломатических документах, литературных произведениях. Кроме того, оценка достижений древних египтян в области М. дана в произведениях античных авторов. Египтяне обладали обширными для своего времени знаниями в области хирургии, внутренних и кожных болезней, акушерства, лечения зубов и др. Они создали школы для подготовки врачей. Вместе с тем в текстах медицинских папирусов встречается большое количество магических формул, заклинаний и обрядов, выполнением которых должно было сопровождаться каждое рациональное действие врача и больного, чтобы обеспечить успех в диагностике и лечении. Причем исследователи древнеегипетских медицинских папирусов отмечают, что более ранние тексты менее отягощены религиозной мистикой и магическими формулами. Так, папирус Смита (дошедший до нашего времени экземпляр, датируемый 1550 г. до н.э., считают копией раннего текста, авторство которого приписывается Имхотепу, не позднее 2700 г. до н.э.) в отличие от остальных папирусов, составленных значительно позднее, не содержит каких-либо магических заклинаний. Это дало основание немецкому египтологу Г. Грапову (1954) сделать вывод, что медицина в Египте с течением времени все более и более погружалась в колдовство и мистику. Такое положение представляется вполне объяснимым и даже естественным, если принять во внимание характер мировоззрения древних египтян и ту напряженную работу по развитию религиозных представлений и обрядов, которая составляла главное содержание интеллектуальной жизни древнеегипетского общества. Кроме того, не следует забывать, что древнеегипетская М. времен Имхотепа базировалась на опыте земледельческой и охотничьей общины и не могла быть свободна от демонологических, тотемистических, анимистических представлений. Они не попали в текст папируса Смита, вероятнее всего, потому, что эпоха Древнего царства была периодом формирования системы верований древнеегипетского общества. В дальнейшем по мере разработки религиозных представлений и обрядов в медицинские папирусы (кроме папируса Смита, текст которого в связи с обожествлением Имхотепа был канонизирован) включались различные магические формулы и заклинания. Однако под теургической оболочкой рациональные начала древнеегипетской М. сохранялись: магические действия и заклинания лишь сопровождали рациональные приемы. Более того, судя по содержанию папирусов, древнеегипетская М. во 2 тысячелетии до н.э. сделала много рациональных приобретений в области гигиены, диагностики и лечения.

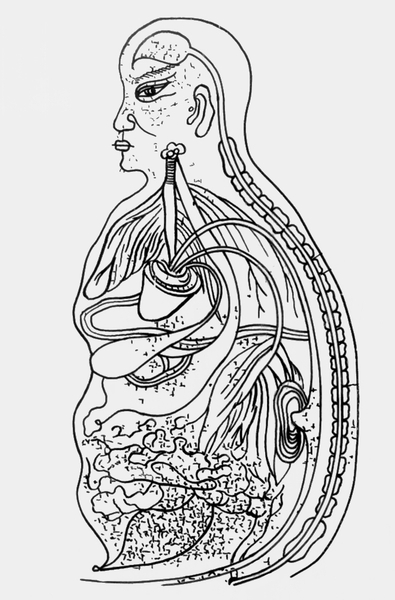

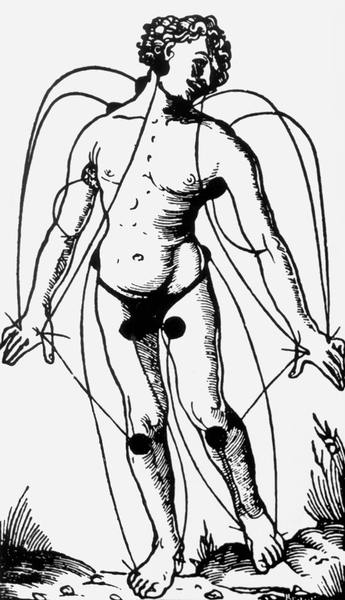

Согласно воззрениям древних египтян, ведущее место в жизнедеятельности организма занимали кровь и пневма. Под пневмой понимали находящуюся в воздухе невидимую и невесомую субстанцию, которая при вдохе поступала в легкие, затем в сердце и далее вместе с кровью расходилась по всему телу. Болезнь означала изменение свойств или соотношений крови и пневмы. Т.о., в древнеегипетской М. зародились две важнейшие общепатологические концепции — гуморальная и пневматическая, которые в различных формах сохранялись в М. на протяжении более 3 тысячелетий. Вместе с тем существование учения о пневме не исключало и демонологических представлений, согласно которым определенная роль в возникновении болезней приписывалась духам. Причем имеются основания считать, что на определенном этапе развития древнеегипетской медицины эти представления (пневматическое и демонологическое) взаимно дополняли друг друга.

Египтяне полагали также, что многие вредные для организма вещества, изменяющие свойства крови и пневмы, содержатся в пищевых продуктах. Обе приведенные причины служили обоснованием для проведения «очистительных» процедур с целью предупреждения и лечения болезней. Так, древнеегипетские врачи рекомендовали каждые три дня принимать рвотные средства и промывать кишечник, при многих заболеваниях назначали клизмы, рвотные, слабительные, мочегонные и потогонные средства; для удаления «испорченной крови» применялись кровопускания. Благоприятной считалась отрыжка, удаляющая «испорченный воздух». Однако приверженность к очистительным процедурам имела определенные пределы: существовали правила, согласно которым, в частности, запрещалось назначать рвотные и слабительные средства больным с острыми заболеваниями ранее третьего дня болезни (Геродот).

В литературе имеются указания, что в Древнем Египте существовали и космогонические представления о четырех элементах — воде, воздухе, земле и огне, в связи с которыми возникли зачатки классического гуморального учения о четырех основных соках организма, определяющих состояние здоровья или болезни. Эти указания, однако, не согласуются с имеющимися данными о том, как представляли себе древние египтяне происхождение и картину мира. Вместе с тем не исключено, что космогонические представления, возникшие в Древнем Иране и имевшие широкое хождение у вавилонян и халдеев, были известны и египетским жрецам, благодаря чему могли попасть в древнеегипетские тексты конца периода Нового царства (16—11 вв до н.э.).

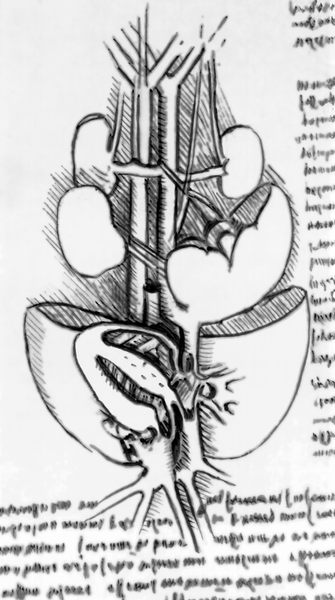

Обычай бальзамировать трупы способствовал накоплению анатомических знаний, поскольку бальзамирование было сопряжено с извлечением внутренних органов и головного мозга. Однако многовековая практика бальзамирования не привела древних египтян к созданию сколько-нибудь стройной системы анатомических представлений. Судя по текстам медицинских папирусов, древнеегипетским врачам были известны лишь отдельные внутренние органы, в т.ч. сердце, головной мозг, печень, а также сосуды. Основным органом считалось сердце, ему приписывались функции мышления и чувств. Другие народы Древнего Востока уже во 2—1 тысячелетии до н.э. считали мышление функцией головного мозга. По-видимому, древние египтяне имели представления о движении крови в связи с деятельностью сердца. Они считали, что от сердца отходят 22 сосуда, которые направляются ко всем частям тела. Врач, «касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, везде касается сердца, ибо от него направлены сосуды к каждому члену», — говорится в папирусе Эберса.

Начиная с эпохи Древнего царства в Египте существовала медицинская школа «Дом жизни». Медицинскую подготовку юноши получали также в школах и храмах Гелиополиса и Саиса, Мемфиса, Фив. В стране не было равенства в рангах, дознаниях и материальной обеспеченности врачей. Из папирусов хорошо известен тип врача высшей категории — врача-жреца. Основная же масса врачей Египта вербовалась из вольноотпущенников или рабов. Нередко они состояли на службе у врачей-жрецов. Еще в период Древнего царства существовали лечебники. К концу Среднего царства (21—18 вв. до н.э.) относится появление своеобразного свода знаний по лечебной диететике, а также по женским болезням и лечению животных.

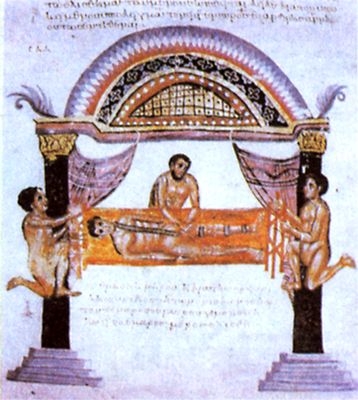

Наряду с медицинским образованием и медицинской литературой в Древнем Египте существовали и некоторые формы организации медицинской помощи. В частности, известно, что не позднее 3 тысячелетия до н.э. в древнеегипетской армии была создана медико-санитарная организация. При храмах, по-видимому, впервые в истории человечества были выделены специальные помещения (типа стационаров) для увечных, слепых и хронических больных. Не исключено, что именно у египтян древние греки заимствовали идею организации стационаров при храмах. В крупных городах имелись специальные дома для родовспоможения.

В папирусе Эберса, посвященном главным образом вопросам частной патологии, описано 250 заболеваний различных органов и частей тела и 877 способов их лечения. В частности, есть подробное описание симптоматики кровотечений, слоновой болезни, заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др. Древнеегипетские врачи умели пользоваться различными диагностическими приемами: осмотром для выявления изменений формы и окраски наружных частей тела, кожи, волос, ногтей; ощупыванием для установления отклонений положения, формы, напряжения и температуры органов брюшной и грудной полостей, конечностей и др. Древнеегипетские врачи знали стадию кризиса при острых заболеваниях, считали критическими 10-й день от начала болезни.

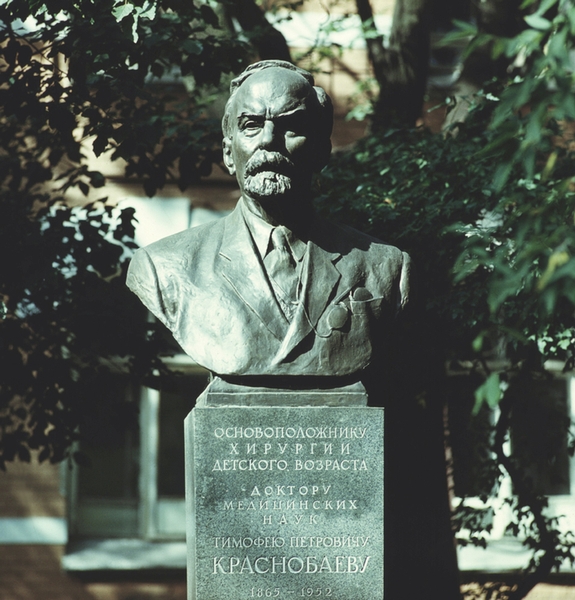

В древнеегипетской М. существовала специализация врачей: были специалисты по внутренним, кожным, глазным, желудочно-кишечным («утробные врачи») болезням, по хирургии, акушерки и др. Большое внимание уделялось глистным инвазиям, О развитии зубоврачебного искусства свидетельствуют обнаруженные у мумий (3 тыс. лет до н.э.) зубы, прикрепленные к другим зубам золотой проволокой, челюсти, просверленные при операции. Античные авторы считали Египет родиной учения о кожных болезнях. В древнейших памятниках письменности приводятся описания кожных сыпей и других симптомов различных заболеваний кожи: чесотки, карбункулов, рожи, проказы и др. Древний Египет считают родиной косметики. Дошедшие до нашего времени прописи свидетельствуют, что древнеегипетские косметические средства обладали высокой стойкостью, не раздражали кожу, а в ряде случаев оказывали противовоспалительное и фотозащитное действие.

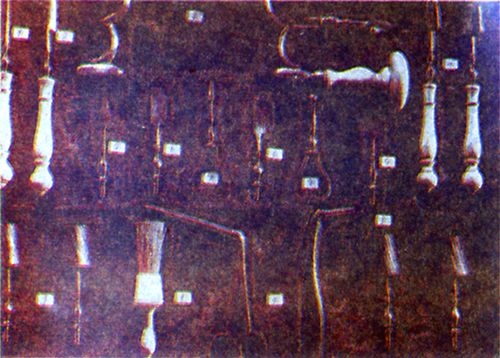

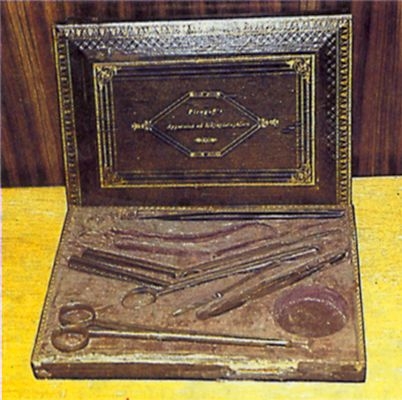

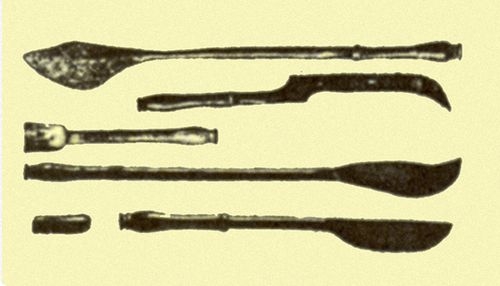

Для лечения переломов древнеегипетские врачи применяли нечто подобное современным шинам, лонгетам и даже гипсовым повязкам (бинтовые полоски из холста погружались перед наложением в алебастр или затвердевающие смолы). Известно, что в Древнем Египте производили ампутацию конечностей, трепанацию черепа, операции на позвоночнике, органе слуха и др. Изготавливались близкие по форме к современным металлические хирургические инструменты: ланцеты, пинцеты, ножи, ножницы и т.д. При операциях использовались обезболивающие средства. Имеются указания, что в Древнем Египте была впервые применена перевязка кровоточащих сосудов. Не исключено, что врачи Древнего Египта осознавали в какой-то мере опасность инфицирования раны и пытались бороться с воспалительными явлениями, прикладывая к ране листья ивы.

О знаниях древних египтян в области акушерства и гинекологии свидетельствует папирус из Кахуна (2200—2100 или 1850 гг. до н.э.). В нем описаны признаки маточных кровотечений и лечебные меры при них, а также при нарушениях менструального цикла, некоторых воспалительных заболеваниях женской половой сферы и молочных желез. Наряду с ошибочными представлениями (например, египтяне считали, что матка открывается вверх) в медицинских папирусах содержалось немало рациональных рекомендаций. Например, в качестве противозачаточного средства рекомендовалось вводить во влагалище листья акации (в настоящее время выяснено, что акация содержит вид камеди, которая при растворении образует молочную кислоту). Для установления беременности проводилась проба, выявлявшая ускорение прорастания пшеницы и ячменя под влиянием мочи беременной женщины. Именно этот прием под названием «проба Мангера» был предложен для диагностики ранних сроков беременности в начале 20 в.

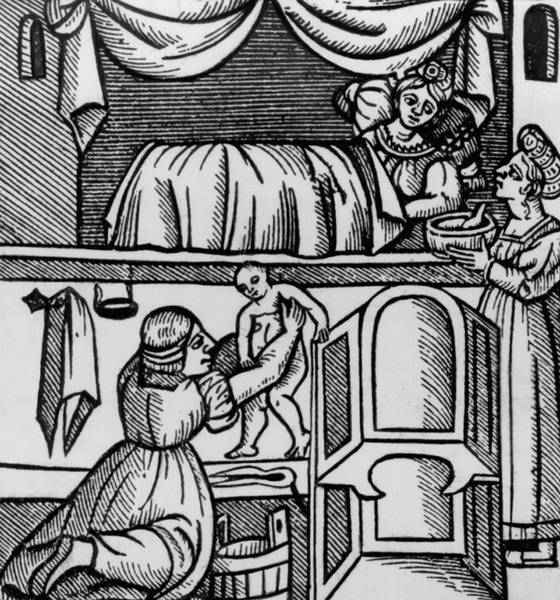

В Египте издревле имелись акушерки, принимавшие роды на дому. Египтянки рожали сидя. Примитивный родильный стульчик сооружался из кирпичей, сложенных таким образом, чтобы между бедрами женщины и полом было достаточное пространство для выхода ребенка. Проводилась обработка новорожденного: его обмывали, отрезали пуповину и клали на ложе из кирпичей. Предположение о том, что египтянам была известна операция кесарева сечения, не находит подтверждения у современных исследователей, однако несомненно, что египтяне умели извлекать плод из утробы умершей матери. Имеются сведения о применении обезболивающих средств при родах.